雑誌広告やチラシの効果、ちゃんと測れていますか?パラメーター付きURLを活用して“どこから来たか”を見える化しよう

広報活動をしていると、「フリーペーパーに広告を掲載をしたがどのくらいの反響があるのか知りたい」「SNSに投稿したけど、どれくらい効果があったんだろう?」「チラシを配ったけど、そこから見てくれた人はいるのか?」と気になることはありませんか?そんなときに役立つのが「パラメーター付きURL」です。リンクにひと工夫するだけで、アクセスの“出どころ”を把握することができます。

この記事では、パラメーター付きURLがどんなシーンで使えるのか、パラメーター付きURLの簡単な作り方などをご紹介します。

パラメーター付きURLとは?

Webサイトのリンクをクリックしたときに、URLのあとに「?utm_source=〇〇&utm_medium=△△」といった長い文字列がついていて、「これって何だろう?」と気になったことはありませんか?

実はそれが「パラメーター付きURL」と呼ばれるものです。

この“パラメーター”は、アクセス元や経路を見分けるための目印のようなもので、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールと組み合わせて使うことで、「どのルートから、どれくらいの人がサイトに来たのか」を把握することができます。

では、なぜ普通のURLだけでは判別できないのでしょうか?

たとえば、同じイベントページへのリンクを、SNS・メルマガ・チラシのQRコードに貼ったとします。

すべてに同じ「https://example.com/event」を使っていた場合、アクセス解析上は「どこから来たかの違いがわからない」状態になります。

アクセス数は増えていても、「SNSの効果なのか、チラシを見て来た人なのか」が判断できないのです。

Googleアナリティクスでは、自動的に「自然検索(GoogleやYahoo!などの検索経由)」「広告(Google広告など)」「参照元サイト(他サイトからのリンク)」「SNS」「直接アクセス(URLを直接入力やブックマークから)」といった、ある程度の流入元を分類してくれます。

ただし、次のような限界もあります

・「メールからのアクセス」は「直接流入」と判定されることが多い

・QRコードやアプリ内リンクのアクセス元は不明扱いになることがある

・複数のSNSやキャンペーンの“違い”までは判別できない など・・

つまり、「大まかな流入元はわかるが、具体的な施策単位での成果は見えにくい」というのが実情です。

パラメーター付きURLを使えば、媒体や投稿ごとに細かく成果を比較できるようになるため、「どの手段が一番効果的だったのか?」という判断がしやすくなります。

パラメーター付きURLの利用シーンは?

URLリンクにちょっとした目印(パラメーター)をつけておくだけで、媒体や施策ごとの成果がはっきり見えるようになります。

実際にはどんな場面で使えるのでしょうか? 以下で、より具体的なシーンを例にご紹介します。

① 雑誌広告やチラシでキャンペーンを実施するとき

たとえば、雑誌広告や地域情報誌に「Webページを見た人限定で10%OFF」などのキャンペーンを打ち出す場合。

印刷物に記載するQRコードにパラメーターをつけておけば、「どの広告からどれくらいのアクセスがあったか」「クーポン利用につながったか」まで把握できます。

② 展示会ブースで製品ポスターにQRコードを設置するとき

展示会やイベントで製品の特徴を紹介したポスターにQRコードを貼り、「詳しくはWebで」と誘導する場面でも活用できます。

製品ごとに異なるパラメーター付きURLを仕込んでおけば、「どの製品にどれくらいの関心が集まったか」を測定可能です。さらに、QRコード先のページで資料ダウンロードフォームを設ければ、具体的な顧客情報の収集にもつながります。

③ SNSごとに投稿効果を比べたいとき

同じキャンペーン情報でも、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなど複数のSNSに投稿する場合、投稿ごとに異なるURLを設定することで、どの媒体が最も効果的だったかが比較できます。

④ メルマガやLINE配信での反応を確認したいとき

メールやLINEでWebページを紹介しても、通常のURLだけでは反応の違いを把握するのは困難ですが、送信先リストごとに異なるパラメーターをつければ、反応率の比較も可能になります。

このように、パラメーター付きURLは「どの情報発信がどんな反応を生んだか」を把握するための有効なツールです。

ちょっとした工夫で、広報活動の改善や見込み顧客の発掘にもつながります。

パラメーター付きURLの作り方は?

「便利そうだけど、どうやってURLにパラメーターをつければいいの?」

そう思った方もご安心ください。特別な知識がなくても、Googleが提供している無料のツールを使えば、誰でも簡単に作成できます。

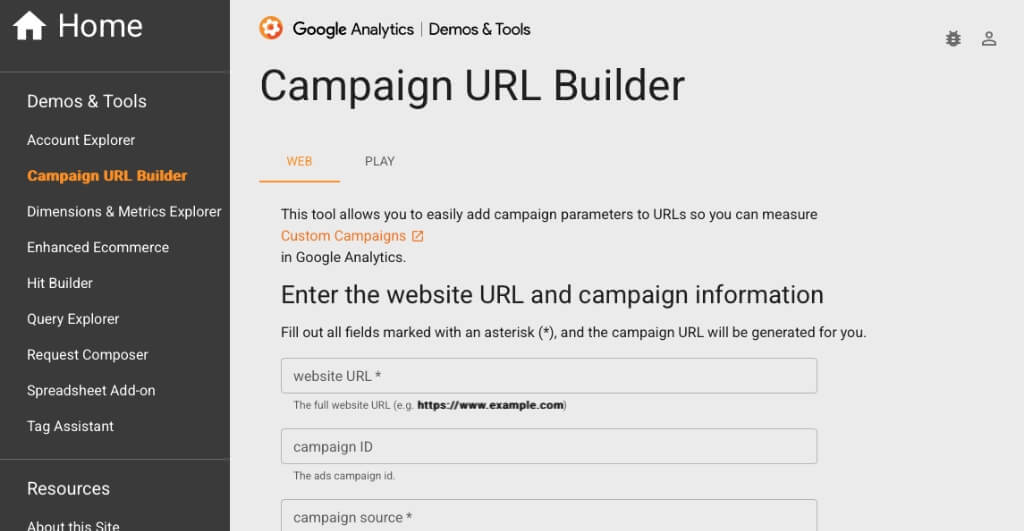

作成には「Campaign URL Builder」が便利

Googleが提供する「Campaign URL Builder」というWebツールを使えば、必要事項を入力するだけでパラメーター付きURLを自動生成してくれます。

Campaign URL Builder

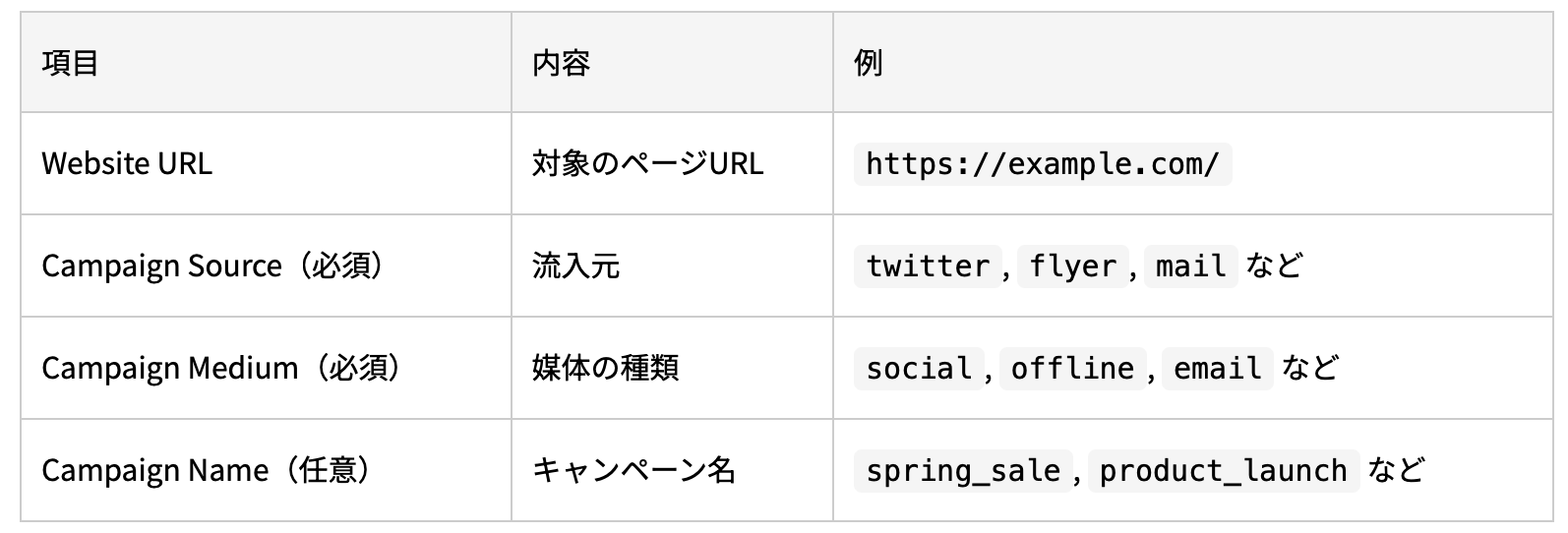

以下が基本的な入力項目です

例:Instagramキャンペーン用URLを作る場合

元のURL:

https://example.com/product

パラメーター付きURL:

https://example.com/product?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=product_promo

このようにURLの末尾に「utm_〜」という情報を加えることで、どの媒体から、どんな経路で、どのキャンペーンを通じてアクセスがあったのかを把握できるようになります。

それぞれの項目には以下のような意味があります。

・utm_source=instagram は、流入元がInstagramであることを示します。

・utm_medium=social は、SNS(ソーシャルメディア)を経由したアクセスであることを意味します。

・utm_campaign=product_promo は、「product_promo」というキャンペーン名の施策だったことを示す目印です。

これらの情報は、Googleアナリティクスのレポート画面でそのまま確認でき、たとえば「Instagramの投稿Aから何人アクセスがあったのか?」といった施策ごとの効果測定に役立ちます。

■ 作成後のポイント

・URLが長くなる場合は短縮URLサービス(bit.ly など)を使うのもおすすめ

・チラシやポスターにQRコードを載せる際は、誤字のないようコピー&ペーストで

・パラメーターの表記ルールはなるべく統一して管理する(例:「utm_source=twitter」ではなく「utm_source=tw」など略語に統一するなど)

パラメーター付きURLを効果測定に活かそう

パラメーター付きURLを使うと、Googleアナリティクスで「どの媒体が成果を出しているか」「どのキャンペーンが注目を集めているか」といった情報を数字として可視化できるようになります。

たとえば、Instagram・X(旧Twitter)・チラシ・メールといったさまざまな広報手段の中で、「どこからのアクセスが多かったか」「どの経路が購入や問い合わせにつながったか」が見えてくれば、次回の施策に活かしやすくなります。

感覚や勘に頼らず、事実ベースで判断できるのが効果測定の強みです。成果を上げるための第一歩として、ぜひパラメーターの活用を検討してみてください。

まとめ:リンクの“見えない履歴”を見える化しよう

ただリンクを貼るだけでは、「どの施策がどれだけ効果を出したか」は見えません。

アクセス数が増えても、それがSNS経由なのか、チラシからの流入なのか、あるいは別のキャンペーンなのかがわからなければ、改善の手がかりをつかむのは難しいですよね。

パラメーター付きURLを使えば、媒体や施策ごとの成果が“数字”で見えるようになります。

まるでリンクに履歴書をつけるように、「いつ・どこから・どの目的で来たのか」がわかる仕組みになるのです。

Web広報の第一歩として、まずはチラシに仕込むQRコードや、SNSでの投稿リンクなど、手の届くところから取り入れてみましょう。

関連記事

-

WEB媒体と印刷媒体の違い -タイBtoB市場特有の印刷媒体とWEB媒体の使い分けとは-

コーポレートサイトやSNS、メルマガなどを含むWEB媒体と、会社案内・パンフレット・フリーペーパー広告などの印刷媒体を比較しながら、日系企業の広報戦略における使い分けの考え方をご紹介します。

2025.06.19 #BtoBマーケティング#デジタルマーケティング -

BtoBマーケティングを加速する!ホワイトペーパーの作り方と活用術

ホワイトペーパーとは何か、なぜ今注目されているのか、そして実際にどのように作成・活用すれば効果的なのかを、タイで事業を展開する広報・マーケティング初心者の方にもわかりやすくご紹介していきます。

2025.06.23 #BtoBマーケティング#デジタルマーケティング