Google「AIモード」がもたらす検索行動とサイト運用への影響

Google検索は、これまでにない大きな転換点を迎えています。検索結果ページ上でAIが要約・提案を行う「AIモード」が2025年9月から日本語でも提供開始され、従来の“検索結果一覧からリンクを選んで情報を取りに行く”検索体験は、“質問に対してAIが要点と参照元リンクを返す”体験へとシフトしつつあります。自社サイトへの流入構造や検索行動が変わる中、WEB担当者は「どう見つけてもらうか」「どう測るか」「何を作るか」を再設計する必要があります。まずはAIモードの仕組みと影響、実務アクションへつながる考え方を押さえておきましょう。

Googleの「AIモード」とは

GoogleのAIモードとは、検索クエリをAIがサブトピックに分解して並行検索し(いわゆる“クエリ・ファンアウト”)、要点をまとめた回答と参照リンクを提示する新しい検索体験です。日本語版は2025年9月に提供開始。Gemini 2.5のカスタム版を用いたマルチモーダル体験として、PC/モバイル/Googleアプリで順次使えるようになっています。

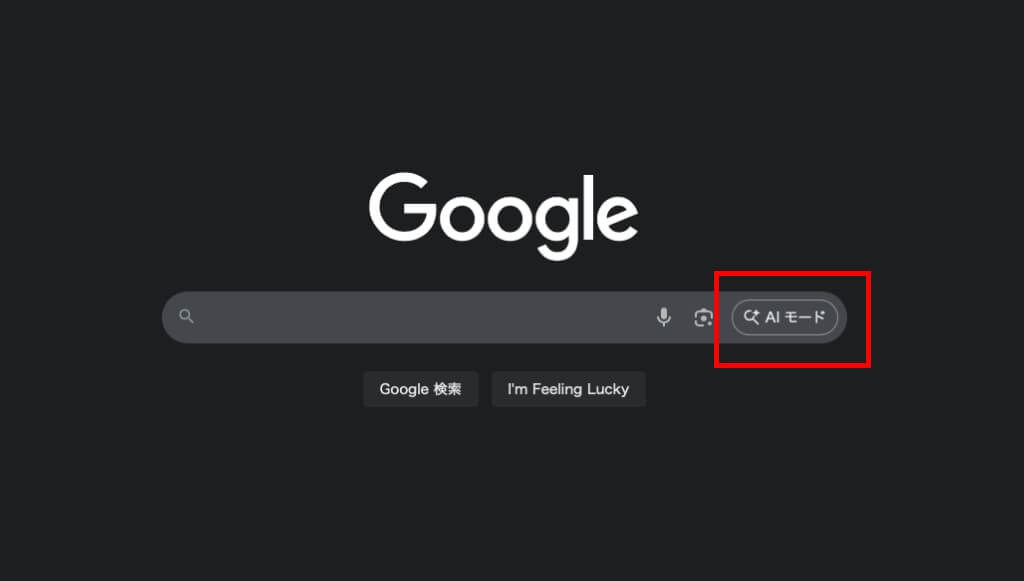

Googleのトップ画面の検索ボタンは「AIモード」に。

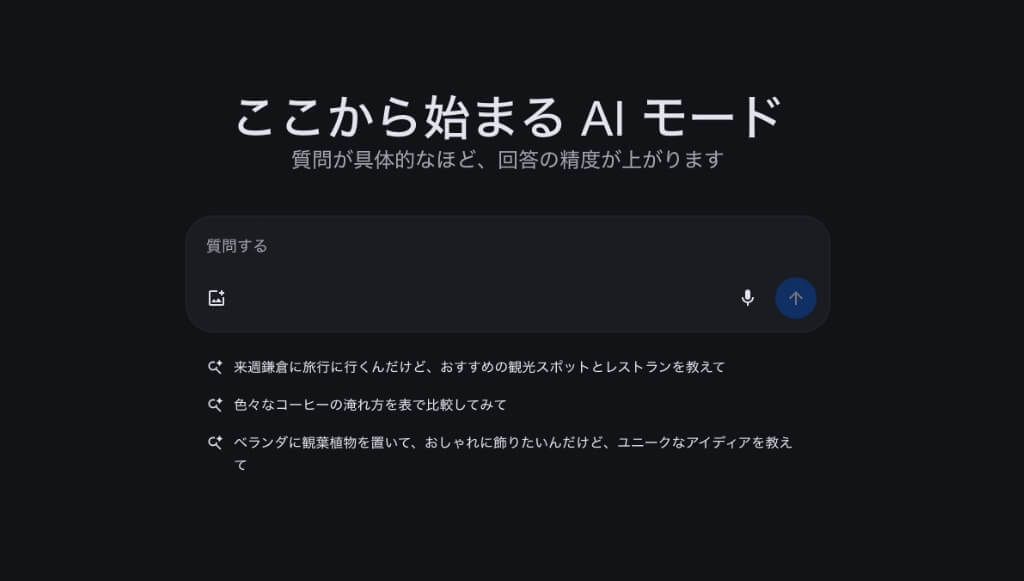

「AIモード」では、リンクリスト型から要約型(AI概要型/回答型)の画面に。

Google AIモードとGeminiの違い

しばしば混同されがちですが、GoogleのAIモードとGeminiは別のサービスです。

AIモード は検索機能の一部で、従来の検索結果に加えてAIが要約や提案を返すものです。ユーザーがGoogle検索を利用する中で自然に体験でき、検索行動を効率化するために組み込まれています。

Gemini はGoogleが提供する独立した生成AI(対話型AI/アプリ群)で、ChatGPTのように直接質問したり、文章生成や画像解析など幅広い用途に使えます。検索に統合されるのではなく、別アプリやAPIを通じて利用する位置づけです。

つまり、AIモード=検索体験の拡張機能、Gemini=独立した生成AIプラットフォーム という整理ができます。

なぜGoogleはAI検索を推進するのか

GoogleがAI検索を推進する背景には、「検索の複雑化」と「ユーザー負荷の低減」に加え、自社の競争環境と収益構造という視点もあります。

ユーザー側から見れば、従来は複数回の検索や複数サイトの縦断が必要だったタスク(旅行計画、比較検討、手順理解など)を、AIで一度に短縮することで利便性を高めようとしています。実際、AI機能導入後は質問文が長文化し、検索利用回数が増える傾向が見られています。

一方Google側の視点では、ChatGPTをはじめとする生成AIサービスの普及で「検索を使わずに答えを得る」行動が広がる中、ユーザーを自社サービスに留める必要があります。さらに検索広告が収益の柱である以上、AIの要約と広告表示を組み合わせて「広告を自然に組み込んだ新しい検索体験」を作り出すことは、ビジネス上の必然でもあります。

従来の検索連動型広告はどうなる?

Googleは「AI検索の体験と従来の検索広告を統合する」という方針を打ち出しています。具体的には、AI Overviews(AIによる要約表示)の上部・下部、あるいは要約の内部に広告が表示される設計となっており、オークションや掲載ロジックはこれまでの仕組みをそのまま引き継ぎます。広告は“AI要約の文脈+ユーザーの検索意図”の両方に合致した場合に配信され、現在は英語・米国市場を中心に段階的に展開されています。なお、広告をAI Overviewsだけに限定して出す/出さないといった指定はできず、専用レポートによる分離提供も行われていません。

さらにGoogleは、2024年のGoogle Marketing Liveで「AI時代の広告」を掲げ、メディア・クリエイティブ・計測を横断してAIを活用していく方針を提示しました。2025年にはAI Overviews内で広告が実際に表示される事例も確認されており、検索体験がAI中心に変化していくなかでも、広告の露出機会は維持・拡大される方向にあることがわかります。

参照元:Google

Google 検索における「AI モード」を日本語で提供開始

About ads and AI Overviews

Google Marketing Live 2024: Your roundup of announcements

ユーザー行動はどう変わるのか

AIモードでは「ページを開かなくても概要が把握できる」ため、上位表示=即クリックという直線的な導線は弱まります。一方で、AI要約の“参照リンク”に採用されることが新しい流入経路になり得ます。海外ではAI要約の表示様式(引用リンクの見せ方)を改善するアップデートも行われ、発見性を高める動きが続いています。つまり、“クリックを奪われる”か“信頼できる情報源として引用される”かは、コンテンツの中身と構造次第です。

SEOへの影響「何が変わって、何が変わらないか」

まず前提として、AIモード/AI概要に“専用のSEO”は存在しません。Googleは「AI機能に掲載されるための追加要件はなく、従来のSEOベストプラクティスがそのまま有効」と明言しています。テクニカル(クロール・インデックス・スピード)、情報設計(内部リンク・見出し階層)、コンテンツ品質(オリジナル性・裏取り・更新性)を地道に積み上げることが近道です。

また、FAQ/HowToのリッチリザルトは近年大きく制限・終了の変更があり、“マークアップだけで可視性を稼ぐ”時代ではないことも認識しておきましょう。Q&A型の整理は依然有効ですが、それは“構造化された分かりやすいページ作り”のためであり、リッチ表示の保証ではありません。

参照元:Google「HowTo とよくある質問のリッチリザルトにおける変更」

AIを前提としたWEBサイト検索運用の考え方

GoogleのAIモードをはじめ、大規模言語モデル(LLM)を活用した検索体験の進化によって検索行動が変わる中、重要なのは特別な小手先のテクニックではなく、日々の運用をどう見直すかという視点です。成果指標をアクセス数から成果中心へ切り替え、ページを「答えの単位」として整理し、定点的に成果データを観測して改善する。そして小さく始めて広げていく。この一連の考え方が、AI時代に成果を継続的に積み上げる土台となります。

成果指標の見直しについて

AIモードでは、ユーザーが検索結果上で要点を把握してから必要に応じて訪問するため、PVやクリック数は短期的に変動しやすくなります。その一方で、実際に訪れるユーザーは目的意識が明確で、問い合わせや資料請求などにつながりやすい傾向があります。

そのため、今後はサイトの成果を測るKPIも「アクセス量中心」から「成果中心」へシフトすることが重要です。具体的には、主要な指標を問い合わせ件数・資料ダウンロード・見積もりフォーム遷移・重要セクションへの到達に設定し、PVや平均滞在時間は補助的に扱います。また、評価はページ単位ではなく、質問系クエリのグループや深い解説ページ群(ハブ&スポーク構造)といった単位でトレンドを把握すると、AIモード時代に即したサイト評価がしやすくなります。

コンテンツ設計のポイント

AIモードで検索結果に取り上げられるには、情報が「答えのかたまり」として整理されていることが重要です。ユーザーもAIも、結論や根拠をすぐに把握できる構成を好むためです。

具体的には、各ページの冒頭に結論ボックス(要点・条件・根拠リンク・最終更新日)を置き、本文は「質問→回答」という形で段階的に深掘りしていくと効果的です。さらに、一次情報や法令・仕様へのリンクを明示し、監修表記や更新履歴を加えることで信頼性が高まります。特に重要なテーマは四半期ごとに見直しを行い、鮮度を維持することも欠かせません。

こうした工夫により、AIが取り上げやすい「答えの単位」が自然に増え、検索結果で参照される確率を高めることができます。

成果データの見方と改善の流れ

AIモードが加わった検索環境では、従来よりも「どのページが参照されているのか」「流入の質がどう変わっているのか」を継続的に確認することが欠かせません。ポイントは、思いつきではなく一定の型を決めて回すことです。

まずは、重要な検索クエリを月ごとに定点観測し、AI要約が表示されているか、自社サイトが参照リンクに含まれているかを確認します。さらに、Search ConsoleとGA4のデータを1枚のダッシュボードにまとめ、「検索画面の変化 → サイトへの流入状況 → 問い合わせや資料DLといった成果」までを一連の流れとして把握できるようにします。

改善の優先順位は、“構造の欠け”を埋めることから。たとえば、結論ボックスが未導入のページ、質問形式の見出しが弱いページ、内部リンクが不足しているページなどを順に直すだけでも、AIに拾われやすさやユーザーの理解度は大きく変わります。このサイクルを定期的に回すことで、PVや順位に一喜一憂するのではなく、AIモード時代にふさわしい「成果を生むページ作り」に集中できます。

AI時代の運用の進め方

AIモード対応を検討していく中で、重要なのは、限られたリソースの中で どこから着手すべきかを見極め、段階的に範囲を広げていくことです。

例えば、まずは問い合わせや資料請求に直結する重要なページから着手します。結論ボックスの導入や質問型見出しの再編などを行い、Search ConsoleやGA4で成果指標(問い合わせ件数、見積もり遷移、資料DL率など)の変化を随時確認します。改善が見えてきたら、さらに深層コンテンツ群へと拡張していきます。

このように小規模で成果を検証 → 改善パターンを抽出 → 対象範囲を広げるというステップを繰り返すことで、無理なく社内の合意形成も進めながら、サイト全体が“AIに見つけられ、引用される”方向に育っていきます。短期的なPVの揺れにとらわれず、成果を軸にした改善サイクルを積み重ねることが、継続的に成果を上げる近道だと言えます。

まとめ

GoogleのAIモードの登場は、検索の役割を「情報を探す場所」から「結論を得る場所」へと大きく変えつつあります。ユーザーは複数のページを渡り歩くよりも、要点をすばやく把握し、その先に進むかどうかを判断するようになりました。これはPVやクリックの数値に影響を与える一方で、訪問したユーザーの意図はより明確で成果につながりやすいという側面もあります。

こうした変化に対応する本質は、奇をてらった小手先のテクニックではありません。大切なのは、ユーザーが知りたい単位で、根拠を伴った答えを、深く・速く届けるという王道の改善です。そのために必要なのが、アクセス数から成果中心への指標の切り替え、答えやすい形に整えたページ設計、検索と成果をつなぐデータ観測、そして小さく始めて成果を見ながら広げる運用リズムです。

AIモード時代に求められるのは、焦って“AI対策”をすることではなく、日々の運用を一歩ずつ改善していく姿勢です。その積み重ねこそが、AIに引用され、ユーザーに信頼されるサイトを育て、最終的には企業の成果に直結していきます。

関連記事

-

AI時代に、なぜWebサイトがますます重要なのか?〜AIに選ばれるための考え方(LLMO)〜

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、情報の調べ方が大きく変わりつつあります。AIに紹介される企業になるための考え方「LLMO(Large Language Model Optimization)」を軸に、Webサイトの整備で押さえるべきポイントをご紹介します。

2025.07.05 #SEO / LLMO対策 -

AIで書かれたSEOコンテンツは検索上位表示できない?

WEBサイトの文章をAIで書いた際、検索結果の表示に影響があるのかと考えたことはありませんか?この記事では、AI生成コンテンツとSEOの関係性を解き明かしながら、WEBサイトの運営にAIをどのように活用すべきかを考察します。

2024.11.24 #SEO / LLMO対策