検索スパム行為とは 〜Google検索エンジンが嫌う行為とWEB担当者が知っておくべき基礎知識〜

Google検索で上位に表示されることは、どんな企業サイトにとっても大きなチャンスです。一方で、検索順位を不正に操作しようとする「スパム行為」は、Googleのポリシーで厳しく禁止されています。知らず知らずのうちに違反してしまうと、検索順位の大幅な下落や検索結果からの除外といった深刻なペナルティにつながることもあります。

本記事では、初心者の方でも理解しやすいように、検索スパムとは何か、具体的な事例、そして日々のサイト運営で気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。

検索スパム行為とは何か?

Google 検索における「スパム」とは、ユーザーをだましたり、本来の評価以上に検索順位を上げようとするために使われる不正な手法を指します。たとえば、見えないところに大量のキーワードを埋め込んだり、低品質なリンクを集めて無理やり検索順位を上げようとするような行為です。

Google はこうしたスパムを放置すると、検索結果の信頼性が下がり、ユーザーが本当に欲しい情報にたどり着けなくなってしまうと考えています。そこで 「スパムに関するポリシー」 を定め、ユーザーを守り、検索結果の品質を高める取り組みを続けています。

参考:Google 検索セントラル「スパムに関するポリシー」

https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja

検索結果に自分のサイトを表示させるためには、こうしたポリシーを守ることが必須です。これは、WEBページだけでなく、画像・動画・ニュースなど、Google が提供するあらゆる検索結果に共通して適用されます。

Google では自動システムを使ってスパムを検出していますが、必要に応じて人の目による確認も行われます。そして、もし「スパム」と判定されると、検索順位が大きく下がったり、最悪の場合は検索結果からサイト自体が表示されなくなってしまうこともあります。

さらに、もし「このサイトはスパムではないか?」と思うものを見つけた場合、ユーザー自身が Google に報告することもできます。Google はこうしたレポートをもとにシステムを改善し、より早く正確に不正を検出できるように取り組んでいます。

参考:Google 検索セントラル「新しいユーザー フィードバック フォームで検索の質に関する問題を報告する」

https://developers.google.com/search/blog/2023/06/reporting-search-quality-issues?utm_source=chatgpt.com&hl=ja

スパム行為はユーザーをだます行為であり、Google はそれを徹底的に排除しようとしています。そして、ポリシーを守って正しく運営されているサイトだけが、検索結果で評価され、ユーザーに届けられる仕組みになっているのです。

スパムに関するポリシーの歴史

Google は検索の品質を守るために、スパム対策のポリシーを年々強化してきました。なぜなら、検索結果を悪用して不正に順位を上げようとする手法が常に新しく生まれていることから、Google は一度ルールを定めて終わりではなく、アルゴリズムやポリシーを継続的にアップデートし続けています。

Google のスパム対策の歴史は、検索結果の品質を守るための試行錯誤の積み重ねでした。スパムの手法は年々巧妙化しており、それに対応するために Google もルールや仕組みを強化し続けてきました。

最初の大きな転機となったのは 2011 年の「パンダアップデート」です。この変更では、コピー記事や中身の薄いページといった低品質コンテンツが検索結果で不利になるよう調整され、ユーザーが本当に役立つ情報にアクセスしやすくなりました。

翌 2012 年には「ペンギンアップデート」が導入され、不自然に作られたリンクによって順位を上げる「リンクスパム」への取り締まりが一層厳格化されました。

その後、こうした個別の仕組みは次第に検索アルゴリズム全体へと統合され、2016 年以降は「リアルタイムに更新され続ける」形に移行します。つまり、スパムを見つけてからルールを追加するのではなく、日常的に検索全体を監視し、不正な行為が検出されればすぐに評価に反映される仕組みへと進化していったのです。

近年では AI を活用した「SpamBrain」というシステムも登場し、2022 年のリンクスパム対策アップデートを通じて、不自然なリンクをさらに精度高く検出できるようになりました。2023 年には新しいスパムアップデートが実施され、最新の不正手法への対抗が進められています。

さらに 2024 年 3 月にはコアアップデートと同時に新しいスパムポリシーが導入され、AI で生成されたコンテンツも品質が低ければスパムとして扱われる可能性があると明確にされました。

そして同年 11 月には「サイトの評判の不正使用」に関するポリシーが更新され、信頼あるサイトを利用して低品質な記事を拡散させる行為が正式に違反と定義されています。

このように振り返ると、Google のスパム対策は常に進化してきたことがわかります。一度ルールを理解すれば終わりではなく、常に新しいポリシーを確認し、自社の運営方法を見直すことが欠かせません。検索スパムの歴史はそのまま、検索結果をより良いものにするための Google の歩みでもあるのです。

参考:

Google 検索スパムに関するポリシー(公式ドキュメント)

https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja

Google 検索アップデート(公式ブログ)

https://developers.google.com/search/updates?hl=ja

WEB担当者が陥りやすい具体的なスパム事例と対策

検索スパムというと「悪意を持って仕組んだもの」という印象が強いですが、実際には企業サイトの運営担当者が意図せずガイドライン違反をしてしまうことも少なくありません。ここでは、特に注意すべき事例と対策を紹介します。

リンクスパム(Link Spam)

外部サイトからのリンクはSEOにおいて非常に重要ですが、Googleが評価するのは「自然に貼られたリンク」だけです。たとえば、実際に商品を利用した人がブログで紹介したり、取引先の企業が協力関係の一環でリンクを設置したりするのは自然なリンクとみなされます。

一方で、検索順位を上げる目的でお金を払って被リンクを購入したり、無関係なサイト同士で大量に相互リンクを行ったりする行為は「リンクスパム」とされ、ペナルティの対象になります。ただし、広告や記事広告など、正規のメディア掲載やPR活動までが問題になるわけではありません。有料掲載を行う場合には、Googleに広告であることを伝えるために rel=”sponsored” や rel=”nofollow” といった属性を付ける方法もあります。実際にはここまで厳密に運用していないメディアも多いのが現状ですが、ガイドラインに沿って対応することで、より安全に運営することができます。

基本的な対策としては、信頼できるパートナーや実際のビジネス関係の中で自然にリンクを獲得していくことが最も確実です。また、過去に外部業者が行った不自然なリンクが残っている可能性がある場合には、Search Console の「リンクの否認ツール」を利用して整理しておくと安心です。

隠しテキストや誘導ページ

検索エンジンに対してだけ有利に見せようとする代表的な手法が、「隠しテキスト」と「誘導ページ(ドアウェイページ)」です。たとえば、ユーザーには見えないように文字を背景と同じ色で埋め込んだり、CSSや小さなフォントで隠したりして、キーワードを大量に詰め込む行為がこれにあたります。検索エンジンをだまして順位を上げる意図が明確なため、Googleではスパムとして厳しく取り締まられています。

ここで混同しがちなのが、画像の代替テキスト(alt属性) のような正しいSEO設定との違いです。alt属性は、画像が表示されないときや視覚障がい者のための音声読み上げに使われる、「画像の内容を説明するためのテキスト」 であり、検索エンジンをだます目的の「隠しテキスト」とはまったく異なります。alt属性を適切に書くことは推奨されるSEOの基本であり、むしろユーザーと検索エンジンの双方にとって有益です。

もうひとつ注意が必要なのが、「誘導ページ(ドアウェイページ)」と呼ばれるものです。これは特定のキーワードで検索順位を狙うためだけに作られたページで、実際の内容が乏しく、最終的に同じサイト内の別ページや外部ページに誘導するような構成になっています。ユーザーにとって価値がないため、こちらもスパムとみなされます。

対策としては、テクニックに頼るのではなく、実際にユーザーが求めている情報をきちんと提供するページを作ることが何より大切です。見た目やHTML上で何かを隠す必要はなく、ユーザーが読みやすく理解しやすいコンテンツこそが、結果的にGoogleにも高く評価される正しいSEO対策につながります。

サイトの評判の不正使用

「サイトの評判の不正使用(Site reputation abuse)」は、2024年にGoogleが新たに定義したスパムポリシーのひとつです。信頼性の高いサイトの「権威」や「評判」を利用して、外部の低品質な記事や広告を掲載し、その評価を不正に利用する行為が対象となります。

たとえば、大学・自治体・新聞社・業界団体など、本来は高い信頼を持つWEBサイトに、外部業者が「お金を払うので自分たちの宣伝記事を載せてほしい」と依頼し、ギャンブル・投資・医薬品などの低品質コンテンツを掲載してしまうケースです。Googleから見ると、信頼あるサイトが推奨しているように見えてしまうため、検索結果全体の品質が低下する原因になります。

実際の例としては、次のようなケースが挙げられます。

・大学や行政サイトに、外部企業のクレジットカードや金融商品の紹介記事が掲載されている

・医療情報サイトに、外部のサプリメント広告や根拠の乏しい健康情報が大量に投稿されている

・ニュースメディアや比較サイトが、タイアップ記事や寄稿の名目で実質的な広告記事を大量に受け入れている

このように、本来の運営目的とは関係のない低品質な記事を外部から持ち込ませる行為は、2024年11月のポリシー更新で正式に違反として明示され、現在はGoogleの重点的な取り締まり対象となっています。

参考:

Google検索セントラル「サイトの評判の不正使用に関するポリシーの更新」

https://developers.google.com/search/blog/2024/11/site-reputation-abuse?hl=ja

ハッキングやマルウェアによるスパム

自社サイトが第三者にハッキングされると、攻撃者によってスパムリンクや不正なプログラム(マルウェア)が埋め込まれることがあります。たとえば、ページの一部に気づかないうちに外部サイトへのリンクが仕込まれたり、悪質な広告コードが挿入されたりするケースです。

こうした被害を受けると、Googleはユーザーを守るために検索結果に 「このサイトは安全ではありません」 という警告を表示したり、サイト自体を一時的に検索結果から除外したりすることがあります。つまり、ハッキングされたサイトは検索評価が下がるというより、“安全性の問題によって表示されにくくなる” のです。その結果、訪問者数が急激に減少し、ビジネスへの影響が大きくなる場合もあります。

ハッキングは「自分では何もしていないのに起きるスパム被害」の代表例です。特にCMS(WordPressなど)を使っているサイトでは、古いプラグインや弱いパスワードが原因で攻撃を受けるケースが多く見られます。

対策としては、以下のような基本的なセキュリティ対策を日常的に行うことが重要です。

・CMSやプラグインを常に最新のバージョンに更新する

・管理画面のパスワードを強力に設定し、多要素認証を導入する

・コメント欄や問い合わせフォームには reCAPTCHA を導入し、不正投稿を防ぐ

・不審なアクセスや改ざんを検知できるよう、定期的にファイルをバックアップしておく

もしハッキングされてしまった場合でも、Search Console から「セキュリティの問題」や「手動による対策」の通知を確認し、問題を修正したうえで「再審査リクエスト」を送ることで復旧を申請できます。Googleも公式にハッキング復旧の手順を公開しています。

ハッキングされたサイトの再審査リクエストに対するサポートについて

https://developers.google.com/search/blog/2015/09/helping-hacked-sites-with?hl=ja

このように、検索スパムには「自ら気づかずに行ってしまうケース」と「外部から巻き込まれるケース」の両方があります。WEB担当者としては、日頃からガイドラインを意識した運営を行うとともに、セキュリティ対策を怠らないことが、健全なサイトを守る最も確実な方法です。

Search Consoleを活用した監視とリカバリ手順

多くの企業サイトにとって、Google検索からの集客は欠かせません。しかし、検索スパムに関する違反が起きても、自分たちでは気づきにくいのが実情です。そこで役立つのが、Google が公式に提供している無料ツール「Google Search Console(サーチコンソール)」です。これは、自社サイトが検索結果の中でどのように扱われているかを確認できるツールで、検索順位やアクセス数の把握だけでなく、ポリシー違反やセキュリティの問題を検出したときに Google から直接通知が届く仕組みになっています。

違反の早期発見と通知

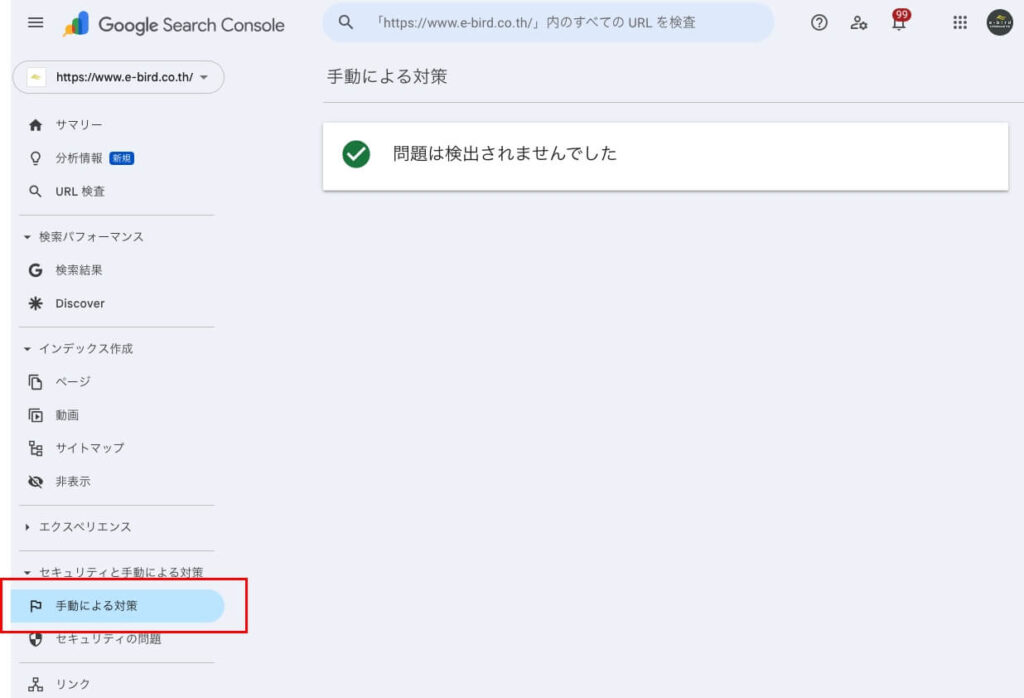

Search Console を使うと、サイトがガイドライン違反と判断された場合に「メッセージセンター」で警告を受け取ることができます。ここで知っておきたいのが、一般的に「ペナルティ」と呼ばれる処置は、Google公式では「手動による対策(Manual Action)」と表現されているという点です。Googleの担当者が人の目で確認した上で違反と判断すると、この「手動による対策」が科され、どのページが問題なのか、どんな理由で違反となったのかが明示されます。

Search Console(サーチコンソール)の左側のメニュー「セキュリティと手動による対策」から確認できます。

違反が見つかったときのリカバリ手順

もしも違反が見つかってしまったとしても、適切に対応すれば回復のチャンスがあります。まずは通知内容を確認し、不自然なリンクやスパム的なコンテンツを修正・削除します。その後、Search Consoleから「再審査リクエスト」を提出すれば、Google が修正を確認してペナルティを解除してくれることがあります。完全に元の順位に戻るには時間がかかる場合もありますが、正しい対応を行えば回復は十分に可能です。

日常的な予防とモニタリング

Search Console は違反検出だけでなく、日常的な予防にも役立ちます。検索からのアクセス数が急に減っていないかをチェックすれば、スパム被害やサイトの不具合を早めに発見できます。また、ハッキングや不正利用を防ぐためには、フォームに reCAPTCHA を導入したり、CMSやプラグインを常に最新の状態に更新したりすることも重要です。こうした日常的なモニタリングとセキュリティ対策を組み合わせることで、スパムによる被害を大きく減らすことができます。

このように、Search Console は「違反を教えてくれるアラート機能」と「復旧のための窓口」の両方を兼ね備えた非常に重要なツールです。初心者の方にとってはまず「Search Consoleを導入して、通知が来る仕組みを知っておくこと」こそが第一歩と言えるでしょう。

参考:

Google Search Console 公式ページ

https://search.google.com/search-console/about?hl=ja

Google Search Consolヘルプ「手動による対策レポート」

https://support.google.com/webmasters/answer/9044175?hl=ja

まとめ

Googleのスパムポリシーは年々厳格化しており、検索結果の品質を守るために常にアップデートされています。今回ご紹介したように、リンクスパムや隠しテキスト、外部コンテンツの受け入れ方、さらにはハッキング被害など、スパムのリスクは身近なところに潜んでいます。そして、知らず知らずのうちに違反してしまうと、検索順位の大幅な低下やサイトの信頼性失墜につながる可能性があります。

WEB担当者にとって重要なのは、「ガイドラインを理解し、健全なサイト運営を続けること」、そして「Search Consoleで日常的にサイトの状態を確認する習慣を持つこと」です。これらを実践することで、検索スパムのリスクを大きく減らし、安定した集客基盤を築くことができます。

とはいえ、「自社のサイトが大丈夫なのか不安」「具体的にどこを改善すれば良いのかわからない」という方も多いかもしれません。そうした場合は、私たちがサポートいたします。スパムポリシーへの対応やSearch Consoleの運用サポート、セキュリティ対策など、企業サイトの安心・安全な運営をお手伝いしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

SEO対策はなぜ必要なのか?

SEO対策というと、漠然と「検索結果における上位表示」というイメージがありますが、SEO対策の目的や必要性をしっかり把握しておくことで、WEBサイトの目的に沿った施策を、戦略を立てながらより効率的に施策を実施することができます。

2023.08.11 #SEO / LLMO対策#WEB・広報担当者のための基礎知識 -

検索エンジンが求める「高品質なコンテンツ」とは?

検索エンジンで上位表示される一つの指標として「コンテンツの質」があげられます。自社のWEBサイトが検索エンジンに「高品質」と認識されるためにはどうすればよいかを、Googleの「検索品質評価ガイドライン」を踏まえて考察してみたいと思います。

2024.03.03 #SEO / LLMO対策 -

更新頻度が検索順位に与える影響とは?定期的な更新がもたらすSEO効果を解説

Webサイトの検索順位を上げるには、コンテンツの質やキーワード設計、被リンクなどさまざまな要素が関わってきますが、「更新頻度」も見逃せないポイントのひとつです。コンテンツの更新頻度とSEOの関係について解説します。

2025.05.11 #SEO / LLMO対策