2025.11.01

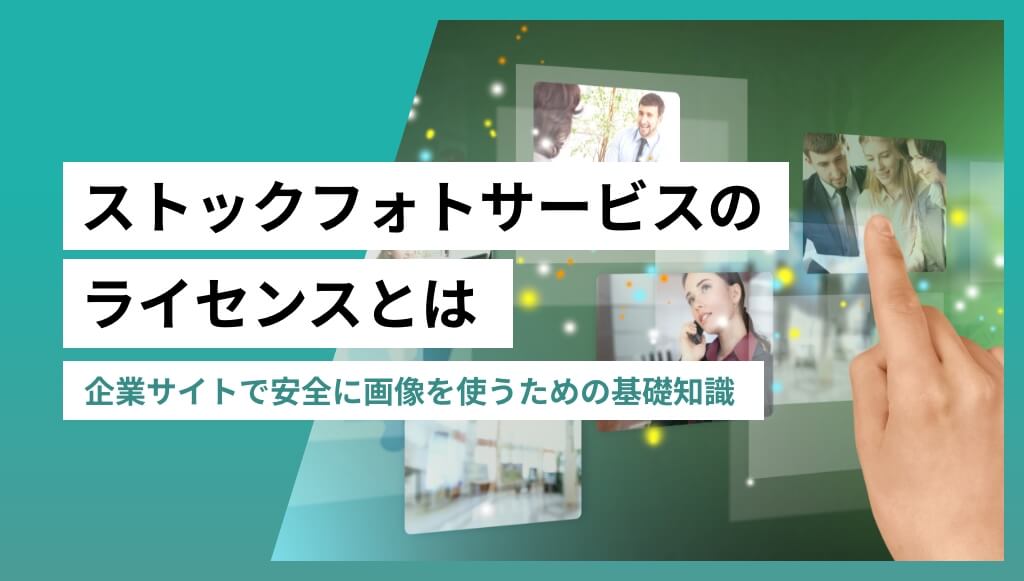

ストックフォトサービスのライセンスとは 〜企業サイトで安全に画像を使うための基礎知識〜

企業のWEBサイトやSNS、広告バナーなどで使用する画像を「ストックフォトサービス」から入手することは一般的になりました。一方で、「購入=自由に使える」と誤解されてしまうことも少なくありません。実際には、ストックフォト画像はライセンス(使用許諾)によって利用範囲が定められており、その条件のもとでのみ使用が認められます。

この記事では、企業のWEB担当者が押さえておくべきストックフォトライセンスの基本や注意点を整理します。

ストックフォトライセンスとは何か

企業のWEBサイトやパンフレット、SNS投稿などで「すぐに使える高品質な画像」を探すとき、ストックフォトサービスはとても便利な手段です。検索すれば豊富な素材が揃い、数百円からでも購入できます。しかし、ここで意外と見落とされがちなのが「ライセンス(使用許諾)」という考え方です。

ストックフォトのライセンスとは、画像を「所有する」権利ではなく、一定の条件で「使用する」ことを許可された権利を意味します。つまり、購入した時点で画像の著作権が自社のものになるわけではありません。利用できるのは、あくまで契約(または利用規約)で定められた範囲に限られます。

たとえば、企業サイト用に購入した画像をそのまま会社案内やSNS広告にも使う場合、ライセンスの種類や契約条件によっては、利用範囲外とみなされることがあります。

また、社内のデザイナーや担当者が、自分個人のストックフォトアカウントで購入した画像を業務で使用した場合、その使用権はあくまで「個人」に帰属するため、企業として正式に利用できないケースもあります。

このような曖昧さから、後になって「実は使ってはいけない画像だった」というトラブルが発覚することも少なくありません。

WEB担当者として重要なのは、「どの画像を、誰が、どの条件で使えるのか」を明確にすることです。ストックフォトは手軽で便利な一方で、ライセンスの内容を正しく理解しないまま使用すると、利用規約違反や権利トラブルにつながるおそれがあります。社内でライセンスの基本を共有しておくことで、こうしたリスクを防ぎ、安心して活用できる環境を整えることができます。

主なライセンスタイプ「ロイヤリティフリー」と「ライツマネージド」

ストックフォトのライセンスには、複数の種類があります。契約内容によって「どの範囲で」「どのくらいの期間」「どんな用途に」使えるかが変わるため、同じ画像でも条件次第で利用可否が異なることがあります。

特に代表的なのが、ロイヤリティフリー(Royalty-Free)とライツマネージド(Rights-Managed)という2つのタイプです。どちらも正しく使えば便利ですが、運用ルールは大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴と使い分けのポイントを整理します。

ロイヤリティフリー(Royalty-Free)

最も一般的で、多くの企業や制作現場で利用されているのが「ロイヤリティフリー(RF)」ライセンスです。

一度料金を支払えば、定められた条件の範囲内で複数のプロジェクトや媒体に繰り返し使用できる点が特徴です。追加の利用料(ロイヤリティ)が不要なため、コストを抑えながら幅広い活用ができます。

たとえば、

・自社サイトのメインビジュアルに使った画像を、後日パンフレットやSNS投稿にも転用する

・同じ製品紹介ページを日本語版・英語版・タイ語版で展開する

・社内プレゼン資料や広告バナーで同じ写真を再利用する

といった場合でも、通常は新たにライセンスを購入する必要がありません。

その利便性から、Adobe Stock、PIXTA、Shutterstock、iStock など、多くのストックフォトサービスがこの形式を採用しています。

ただしロイヤリティフリーにも明確な禁止事項があり、たとえば以下のようなケースは利用規約上、認められていません。

・第三者への再配布(素材集・テンプレートなどへの組み込み)

・画像を商標登録やロゴとして使用する

・アダルト、暴力、政治・宗教的な文脈での利用

・モデルや被写体を誹謗・中傷するような使い方

ect・・・

また、サービスによっては「1ライセンス=1法人」というルールを設けており、グループ会社や別法人が同じ画像を使う場合には新たなライセンス取得が必要になることもあります。

つまり、ロイヤリティフリーは「手軽で柔軟に使える反面、条件を誤解すると危うい」ライセンス形式です。実務上は、使用する前に「利用可能な範囲」「禁止事項」「クレジット表記義務の有無」を確認しておくことが重要です。

ライツマネージド(Rights-Managed)

もう一方のライセンス形態である「ライツマネージド(RM)」は、画像の使用条件を個別に設定して契約する形式です。

一般的には、使用する目的や媒体、地域、期間などを契約時に指定し、その条件の範囲内でのみ利用が認められます。

言い換えれば、「どこで・どんな目的で使うか」を事前に明確にしたうえで、その内容に応じて料金が決まる仕組みです。

たとえば以下のようなケースが該当します。

・自社ブランドの広告キャンペーンで「1年間、バンコク市内の屋外ビジョン広告に限定して使用」

・採用サイトのTOPビジュアルとして「6か月間、日本国内のみで掲載」

・雑誌広告や交通広告で「独占的に使用(他社が同じ画像を使えない)」

このように、使用範囲を明確に管理したい、あるいは他社と被らせたくない場合に適しており、ブランドキャンペーンやメインビジュアルなど、企業の“顔”となるビジュアルで採用されることが多い形式です。

注意したいのは、契約で定めた条件を超えて使用するとライセンス違反になる点です。

たとえば「1年間の契約期間を過ぎてもサイトに画像が残っていた」「日本国内限定の契約で海外版サイトにも転用した」などは典型的な違反例です。

また、RM画像は契約が限定的な分、他社が同じ画像を使えない“独占使用権”を設定できる場合もあります。

費用は高めですが、「ブランドイメージの重複を避けたい」「独自性を確保したい」といった企業には有効な選択肢です。

実務上の留意点としては、

・契約条件(期間・地域・媒体)を社内で明文化する

・掲載終了日や更新時期をカレンダー管理する

・納品後も画像の利用範囲を追跡できるようにする

など、運用面での管理体制も求められます。

なお、ストックフォト各社の規約では「マグカップ」「Tシャツ」「カレンダー」など、画像そのものを販売商品の一部に組み込む利用は禁止されています。これは画像を再販・再配布する行為にあたるためです。ただし、拡張ライセンス(Extended License)を取得すれば商品化が認められる場合もあるため、販売用途での使用を検討する際は必ず条件を確認しましょう。

フリー素材・CCライセンスの注意点

ロイヤリティフリーやライツマネージドなどの有料ストックフォトサービスは、契約内容が明確で、ライセンス範囲を理解して使えば大きなトラブルは避けられます。

一方で、コストを抑えるために無料素材サイトやCreative Commons(CC)ライセンスの画像を利用するケースも増えています。

しかし、無料だからといって自由に使えるわけではありません。これらにも明確な利用条件があり、注意を怠るとトラブルの原因になることがあります。

フリー素材サイトの多くは「商用利用OK」と記載されていますが、その言葉の裏には細かな利用条件や制限が存在します。たとえば、「クレジット表記が必要」「二次配布禁止」「改変不可」など、サービスごとに異なるルールがあります。

たとえば企業サイトのフッターに「写真提供:○○.com」などの表記を求められるケースもあり、これを省略すると規約違反になる場合もあります。

また、フリー素材サイトの中には、第三者が有料ストックフォトサイトの画像を無断転載して配布しているケースも少なくありません。この場合、利用者(つまり企業側)が知らずに使っても、著作権侵害とみなされるリスクがあります。

Google画像検索やSNS経由で見つけた素材も同様で、「出典が不明確な画像」は使わないのが原則です。

Creative Commons(CC)ライセンスの種類にも注意

CCライセンスは、著作者が利用者に一定の権利を与えるための国際的な仕組みですが、ライセンスの種類によって条件が大きく異なります。

主な例として次のようなタイプがあります:

・CC BY:著作者名の表記が必要(例:「Photo by ○○」)

・CC BY-SA:著作者名の表記+同じ条件での再配布が必要

・CC BY-ND:改変禁止(トリミングや文字入れもNGの場合あり)

・CC BY-NC:非商用限定(企業サイトや広告には使えない)

つまり、「CCマークがついている=自由に使える」ではありません。企業のWEBサイトやパンフレット、広告バナーなど“商用目的”の制作物に使う場合は、CC BY-NC(非商用)素材は利用不可です。

管理と運用のベストプラクティス

ストックフォトを安全に活用するためには、購入して終わりにせず、自社内での管理と運用ルールを整備することが欠かせません。画像の利用状況や契約内容を把握しておくことは、最終的に企業自身を守るリスク管理の一環です。

管理台帳を作成する

どの素材を、どのページや媒体で使用しているかを一覧化しておくと、後の更新や再利用の判断がスムーズになります。素材ID、購入日、契約ライセンスの種類などをスプレッドシートなどで管理しておくとよいでしょう。制作会社に依頼している場合も、最終的なライセンス情報の保管と確認は企業側で行うのが望ましいです。

契約や権利関係を整理しておく

外部の制作会社や社内のデザイナーを利用する場合は、誰がライセンス契約者なのか、納品物に含まれる素材の利用範囲がどこまでかを明確にしておくと安心です。制作側が素材を手配するケースでも、企業として利用許諾の範囲を把握し、再利用の可否を判断できる状態を保っておくことが重要です。

社内での再利用ポリシーを定める

部署間で素材を共有する際は、「どの画像を再利用してよいか」「期限切れ素材をどう扱うか」などの社内ルールを明確にしておきましょう。

WEBチームや広報チーム、外部パートナーなど、関係者間で統一認識を持つことで、思わぬ規約違反を防げます。

まとめ:ライセンスを「守る」ことは、ブランドを「守る」こと

ストックフォトは、コストや手間を抑えて質の高い画像を使える便利な手段です。

しかし、その一方で、利用範囲や権利関係を確認しないまま使ってしまうと、あとになって削除対応や差し替え、再契約などの余計な手間が発生することがあります。

ライセンス契約を理解し、出典や契約内容を記録しておくことは、デザイン品質の問題ではなくリスクを未然に防ぐための管理業務です。

特に複数の担当者や外部パートナーが関わる制作現場では、誰がどの画像をどの条件で使っているのかを明確にしておくことが、トラブル回避につながります。

ストックフォトは便利であるほど、使い方を誤ると面倒が増えるツールでもあります。

後から困らないように、最初に確認すしておくという意識を持つことが、WEB運営を安定させる最も現実的なリスク管理策といえるでしょう。