WEBサイト制作の流れを知ろう ― 初めてWEBサイト制作を担当する方のためのガイド

「WEBサイトを作りたいけれど、何から始めればいいのかわからない」「制作会社に依頼したいが、全体像が見えず不安…」――そんな悩みを抱える企業の担当者の方は少なくありません。WEBサイト制作には、目的を明確にする準備から始まり、企画・設計・デザイン・開発・公開、そして運用改善まで、いくつもの工程があります。本記事では、その全体像を初心者にもわかりやすくご紹介します。各ステップの概要を押さえておくことで、流れを理解することで、方向性を見失わず、完成度の高い成果を得られるWEBサイトづくりが可能になります。

WEBサイト制作の全体像を知ることから始めよう

はじめてWEBサイト制作を担当することになったとき、多くの人が最初にぶつかるのが「何から始めればいいのかわからない」という壁です。

社内で「とりあえず新しいホームページを作ろう」という話になったものの、制作会社や制作担当部署に何を依頼すればいいのか、どの順番で進めればよいのかが見えないと、不安が募るばかりです。

もちろん、制作を担うチームは、必要な手順や進め方をサポートしてくれます。ですが、依頼者側が全体像を理解していると、そのやりとりは格段にスムーズになります。依頼内容や優先順位を的確に伝えられるため、修正の手戻りや確認待ちといった無駄な工数が減り、スケジュールや予算の面でも余裕が生まれます。さらに、社内の関係者や外部パートナーとの間で共通の認識を持てるようになり認識のずれによるトラブルも防げます。

はじめてWEBサイト制作を担当される方でもイメージしやすいように、WEBサイト制作の大まかな流れと各ステップの概要をご紹介します。

WEBサイト制作の全体像をつかもう

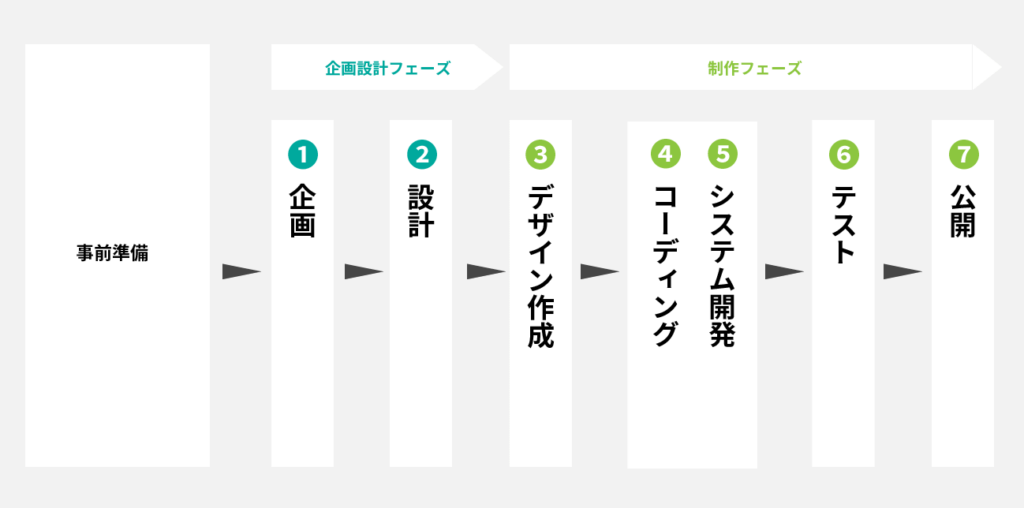

WEBサイト制作は、大きく分けて次のような流れで進みます。

準備 → 企画 → 設計 → デザイン制作 → コーディング・システム開発 → テスト・公開 → 運用改善

この流れは、家を建てるときのプロセスに似ています。

まずは土地(目的や条件)を決め、間取り(設計)を作り、外観や内装(デザイン)を決定し、工事(コーディング)を経て完成します。そして、住み始めたあとも修繕や模様替え(運用改善)が必要になるのです。

全体像を理解することで、今どの段階にいるのかが明確になり、関係者間での共通認識を持つことができます。

制作前の事前準備 ― 課題や条件を整理しよう

WEBサイト制作を成功させる第一歩は、いきなり制作作業に入ることではなく、まず現状の課題や改善したいポイントを整理することです。

「なぜ作るのか」「誰に向けるのか」「どのくらいの予算と期間で進めるのか」などをざっくり棚卸ししておくことで、方向性がぶれるのを防げます。ここでの整理が不十分だと、制作途中で大きな仕様変更やスケジュール遅延が発生する原因になります。

課題を洗い出す

初心者の方がいきなり「WEBサイトの目的」を完璧に言葉にするのは難しいものです。

まずは現状のWEBサイトや業務の中で「困っていること」「改善したいこと」「実現したいこと」を書き出してみましょう。

例えば:

・サイトからの問い合わせが少ない

・情報が古くて更新しづらい

・スマホで見づらい

・ブランドの印象を刷新したい

こうした課題の洗い出しが、後の目的設定や企画の土台になります。

漠然とした不満や希望でも構いません。制作を担うチームは、そこから具体的な改善方針に落とし込むサポートをしてくれます。

ターゲットを整理する

WEBサイトは、「誰に見てもらいたいか」によって内容もデザインも大きく変わります。

BtoB(企業向け)とBtoC(個人向け)では、必要な情報やページ構成、デザインの雰囲気も異なります。また、国内向けか海外向けかによっても、使う言語や写真、事例の見せ方などが変わります。

家づくりでいえば、「誰が住む家なのか」を決める段階です。

一人暮らし用のマンションなのか、子育て世帯の一戸建てなのかで、間取りや設備はまったく違ってきますよね。WEBサイトも同じで、誰に使ってもらうかを最初に決めることで、後の設計やデザインが的確になります。

まず次のようなことを紙やメモに書き出すところから始めると整理しやすくなります。

・想定する閲覧者の立場(既存顧客、新規見込み客、採用希望者など)

・その人がWEBサイトで知りたいこと・探している情報

・海外市場を狙う場合は、現地の言語・文化・商習慣への配慮の必要性

この整理ができていると、後のコンテンツ企画やデザイン提案が的確になり、制作チームとのやりとりもスムーズになります。

予算とスケジュールの枠組みを決める

予算と納期は、プロジェクトの進め方を決める大きな軸です。ただし、最初から細かく決める必要はありません。大まかでも構いませんので、まずは社内で「このくらいの予算感」「この時期までに公開したい」という合意をとっておきましょう。

家づくりに例えると、「いくらまでかけられるのか」「いつ引っ越したいのか」を決める段階です。

予算や完成時期が決まっていないと、設計プランを立てても実現できないものになったり、工期が間に合わなくなったりします。WEBサイト制作も同じで、大枠を決めておくことで、提案を受けた際に判断がしやすくなります。

特にまだWEBサイト制作に慣れていないからといって、予算やスケジュールを制作チームにすべて委ねてしまうと、想定外の規模や費用になってしまうことがあります。あらかじめ大枠を持っておくことで、提案内容を比較し、取捨選択しやすくなります。

制作前の事前準備についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

❶ 企画 ― WEBサイトの方向性とコンテンツの骨組みを決める

WEBサイト制作における「企画」とは、これから作るサイトの軸(柱)を立てる工程です。デザインや文章、機能の細かい部分を決める前に、「どんな目的のサイトにするのか」「誰に向けて何を伝えるのか」という方向性を明確にし、それに沿った情報や機能を整理します。

この企画の工程の質によって最終的な仕上がりや成果は大きく変わります。外部の制作会社や社内の制作チームなどチーム全体でこの軸を共有できるかどうかで完成度は左右されるといっても過言ではない、とても重要なプロセスです。

WEBサイトの方向性(コンセプト)を定める

企画の出発点はコンセプトを決めることです。ここでいうコンセプトとは、単に「やりたいこと」を言葉にするだけではありません。市場や顧客、ユーザーのニーズと合致し、かつ自社の目的を実現できる方向性であることが重要です。一方的な自己満足の方向性では、訪問者の心に響かず成果にもつながりません。

コンセプトは、「このサイトが誰にとって何なのか」を端的に表した一文で言い表すことが理想です。

例えば:

・タイ進出日系製造業が“最初に相談する”法規制・会計情報ポータル

・食品工場の排水処理を“現場レベルで改善できる”唯一の技術解説サイト

・海外経験ゼロの理系学生が“働きたいと思う”グローバル研究開発職の入口サイト

・EV充電インフラを検討する都市計画担当者が“政策立案に使える”事例データベース

etc・・・

こうした一文が決まると、デザインやコンテンツの取捨選択が明確になり、全員が同じ方向を向いて制作を進められます。

この段階でデザインのテイスト(落ち着いた印象にするか、明るく親しみやすい印象にするか)や、文章表現のトーン(専門的で信頼感を出すか、カジュアルで親しみやすくするか)もイメージしておくと、後の工程で迷いが少なくなります。

これは家づくりに例えると、「この家は誰がどんな暮らしをするためのものなのか」を最初に決めるようなものです。ここがぶれると、その後の設計や内装がちぐはぐになってしまいます。

コンセプトについてより詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください

必要なページや機能を洗い出す

コンセプトが固まったら、それを実現するために必要なページや機能をリストアップします。

例:

・会社概要ページ

・サービス紹介ページ

・お問い合わせフォーム

・ニュース更新機能

etc・・・

この洗い出しは、後の設計段階でのページ構成や情報設計の土台になります。

利用者像に合わせて情報の優先順位を決める

企画段階では、想定する利用者を明確にし、その人にとって必要な情報をどの順番で見せるかを考えます。

例えば、タイ市場向けの企業サイトでは、日本市場とは意思決定の流れや商談の進め方が異なるため、導入事例や価格情報を早い段階で提示したほうが効果的な場合があります。こうした利用者像や市場特性に応じた優先順位づけが、成果につながる企画の鍵になります。

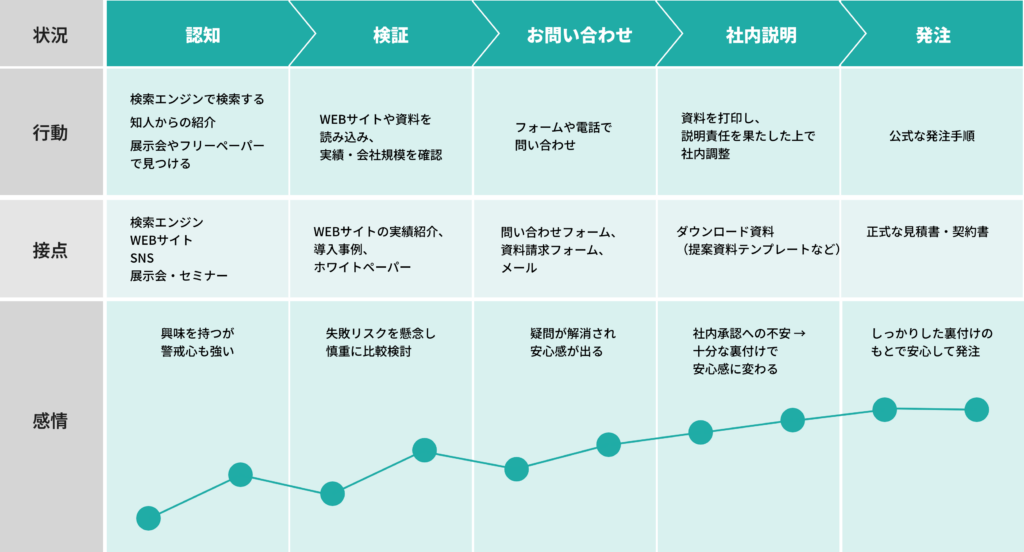

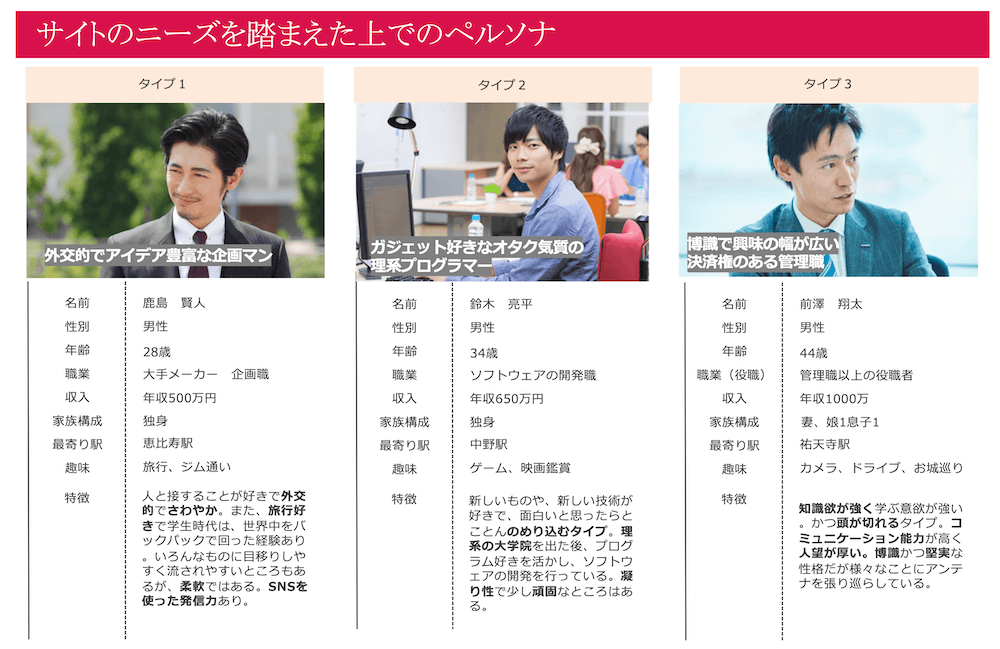

必要なページや機能を洗い出し、利用者像に合わせた情報の優先順位付けには「ペルソナ設定」や「カスタマージャーニーマップ」の作成が役立ちます。

顧客が製品やサービスを知ってから購入・契約に至るまでの行動や感情の流れを整理したカスタマージャーニーマップ。各段階で必要な情報や接点を可視化します。

想定する顧客像を具体的な人物として描いたペルソナ設定。属性や課題、目的を明確にすることで、情報設計やコンテンツ内容の判断基準になります。

カスタマージャーニーマップについては以下の記事でも触れていますので、より詳しく知りたい方はご参照ください。

3. 設計 ― 使いやすい構造をつくる

企画の段階で「サイトの目的」や「必要なページ・機能」が決まりました。設計では、それらを実際に使いやすい形に落とし込む作業を行います。家づくりで例えるなら、企画で決めた「どんな家にするか」という方針や部屋の必要数をもとに、間取り図や配線図を作る段階です。完成後の見た目(デザイン)に入る前に、この設計をしっかり行うことで、使いやすく目的を達成できるWEBサイトになります。

サイトマップの作成 ― ページの全体像を描く

WEB制作の工程で使うサイトマップは、ページ構成をツリー状や階層図として表したものです。

トップページを起点に、各ページをどの階層に配置し、どのカテゴリにまとめるかなど、サイト全体の情報構造を整理します。

これを作る目的は、サイトの全体像を一目で把握できるようにし、必要な情報をもれなく整理・配置するためです。

この作業によって、

・コンテンツの抜けや重複を防げる

・重要な情報をどこに置くべきかが明確になる

・関連する情報同士をまとめ、見やすい構造にできる

・SEOの観点から、検索エンジンにも理解されやすい構造になる

結果として、利用者が情報を探しやすくなるのはもちろん、制作チーム全員が同じ設計図を共有できるため、作業の効率も上がります。

もしサイトマップがないまま作り始めると、情報がバラバラに配置されたり、途中で構造を作り直す手間が発生する可能性が高くなります。

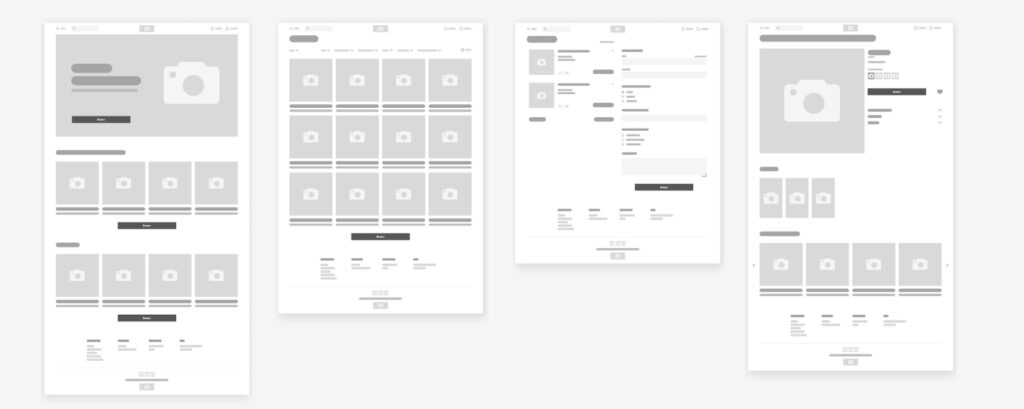

ワイヤーフレームの作成 ― ページの設計図をつくる

ワイヤーフレームは、各ページに何を、どの順番で、どこに配置するかを示す「設計図」です。

テキストや画像、ボタン、見出しなどの位置関係を、色や装飾を付けずにシンプルな枠組みで表します。

この段階では、見出しや重要なキャッチコピーなど、ページ構成上不可欠な文言は盛り込みます。ただし、文章全体を完成させる必要はなく、仮コピーやダミーテキストで構いません。目的は、ページ内の情報の優先順位と流れを明確にすることです。

完成したワイヤーフレームは、この後のデザインやライティング作業の土台となり、チーム全員の認識を合わせる役割を果たします。

サイト内の情報配置や流れを視覚化したワイヤーフレーム例。色や装飾を省き、テキストや画像、ボタンの位置関係だけを示しています。

SEO・UI/UXの考慮 ― 見つけやすく、使いやすくするための設計調整

ワイヤーフレームでページの構造や要素の配置を決めたら、それをより見つけやすく・使いやすくするための調整を行います。

SEO・UI・UXはそれぞれ別の視点ですが、いずれも「設計図に質を加えるための要素」です。

SEOやUI/UXの考慮は、その設計図を基に検索エンジンに評価されやすく、ユーザーが快適に利用できるよう細部を整える工程です。

言い換えると、ワイヤーフレームが「骨組み」だとしたら、SEO・UI/UXは「骨組みをより実用的で使いやすくするための微調整と最適化」です。

SEO(検索エンジン最適化)

・重要なページがトップページや主要ページから適切にリンクされているか確認

・見出し(H1、H2など)の階層を整理し、検索エンジンに構造を正しく伝える

・URL構造やパンくずリストを考慮して、検索エンジンとユーザーの両方にわかりやすい構造にするUI(ユーザーインターフェース)

・ナビゲーションメニューやボタンの配置、ラベルの文言をわかりやすく設定

・フォーム入力や検索機能など、ユーザーが操作する要素を使いやすく設計UX(ユーザー体験)

・情報の並び順や導線を見直し、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着ける流れを作る

・スマホ・タブレット・PCなどデバイスごとの見え方や操作感も想定して調整

システムの設計 ― サイトの機能が正しく動くようにするための準備

WEBサイトには、問い合わせフォームや記事更新のためのCMS(コンテンツ管理システム)のように多くのサイトで利用される機能から、予約システム、会員登録機能、商品販売機能などのように用途に応じて追加される機能まで、さまざまな仕組みがあります。

システム設計では、それらの機能がどの画面から利用でき、入力された情報をどこに保存し、どのように管理・表示するかといった流れを決めておきます。

また、こうした機能の仕様設計は、ページ構成や要素配置を決めるワイヤーフレームと並行して検討することが多く、両方をセットで固めておくことで、デザインや開発工程にスムーズに移行できます。

この段階でしっかり設計しておくことで、制作途中の仕様変更や作り直しを減らし、完成まで効率よく進められます。

4. デザイン制作 ― ブランドを形にする

設計でページ構成や要素の配置が固まったら、いよいよ見た目を形にするデザイン制作に入ります。デザインは単なる装飾ではなく、訪問者に「どんな会社・サービスなのか」を直感的に伝える大切な工程です。ここでは、企画段階で定めたコンセプトを軸に、色やフォント、写真などの表現を組み合わせてブランドの世界観を具体化します。この段階で決まる見た目は、公開後の印象や成果にも大きく影響します。

コンセプトを軸にした表現

デザインの方向性は、企画で決めた「このサイトが誰にとって何なのか」というコンセプトに沿って決定します。

例えば、「信頼感」がコンセプトであれば落ち着いた色合いや余白の多いレイアウトを選び、「親しみやすさ」がテーマであれば明るい色や柔らかい書体を取り入れます。こうした判断はコンセプトがあるからこそぶれずに行えます。

なぜコーディング前にデザインを作るのか

コーディング(サイトを実際に動く形にする作業)に入る前にデザインを確定させることで、完成形のイメージを制作側と依頼側で共有できます。

この段階で見た目や色、レイアウトを確認しておけば、後で大きく作り直す手間やコストを防げます。

WEBデザインでよく使うツール

以前はPhotoshopなどの画像編集ソフトでWEBデザインを作るのが一般的でしたが、近年はAdobe XDやFigma、SketchといったUI/UX設計に特化したツールが主流になっています。これらのツールは、画面サイズごとのレイアウトを作りやすく、レスポンシブ対応の設計がしやすいのが特徴です。また、デザインデータからコーディングに必要な数値やカラーコードを自動で取得できるため、制作の精度と効率が向上します。さらに、複数のデザイナーや関係者が同時に編集やコメントを行えるため、フィードバックサイクルも早まり、作業がスムーズに進みます。

依頼者にとってもメリットは大きく、PCやスマホのブラウザから直接デザインを確認できるため、専用ソフトをインストールする必要がありません。デザインの修正依頼やコメントも画面上で直接入力でき、やり取りの手間が減ります。加えて、実際の操作感に近い「プロトタイプ表示」が可能なため、完成後の動きや印象を事前に体感しながら確認できます。

素材の選定

高品質な画像や動画はサイトの印象を大きく左右します。自社で用意する場合も、プロの撮影や加工を検討するとよいでしょう。ストックフォトサービスや動画素材を活用する方法もありますが、オリジナル素材を使うとブランドの独自性が高まります。

デザインの良し悪しを判断するのは、専門的な知見がないとなかなか難しいものです。判断のポイントを整理した「良いWEBデザインの見分け方」の記事もあわせて参考にしてみてください。

5. コーディング・システム開発 ― WEBサイトの見た目と機能を実装する

デザインが完成しただけでは、まだウェブサイトは動きません。まるで設計図やイラストだけで家を建てられないのと同じです。ここでは、完成したデザインを「実際にパソコンやスマホで動く形」に変える作業を行います。これがコーディングやシステム開発です。サイトの使いやすさや表示スピード、安全性も、この工程で大きく左右されます。

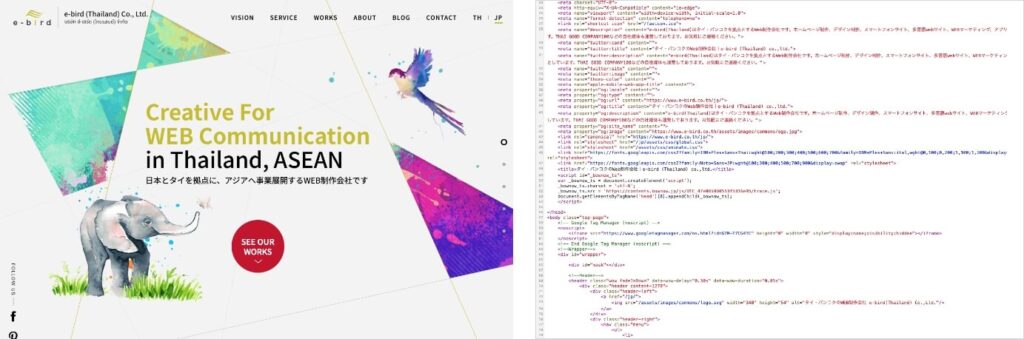

コーディング

コーディングとは、HTML・CSS・JavaScriptなどの言語を用いて、デザインデータを実際に動作するWEBページへ変換する工程です。

この際、単に見た目を再現するだけでなく、検索エンジンがページ構造や情報の意味を正しく理解できるよう、適切なHTMLタグで情報を整理し、SEOを考慮したマークアップを行います。

さらに、レスポンシブ対応を施すことで、1つのソースコードからPC・スマートフォン・タブレットといった異なるデバイスで快適に閲覧できる表示を実現します。

こうした工程を経て、デザインは初めて「検索で見つけてもらえ、誰にとっても使いやすい」WEBサイトとして完成します。

左:コーディングによって完成したWEBページの表示例 右:その表示を実現するHTMLコード

HTMLコーディングの良し悪しを見分けるポイントは以下の記事で紹介しています。

CMS導入やシステム開発

WEBサイトには、文章や画像を表示するだけでなく、情報を送信したり、商品を購入したり、会員がログインできたりする「機能」を加えることがあります。こうした機能を実現するための工程がシステム開発です。たとえば、お問い合わせフォーム、ショッピングカート、予約システム、会員専用ページなどがその例です。

コーディングが「デザインを形にしてブラウザで表示する作業」だとすれば、システム開発は「ユーザーが操作して結果が返ってくる仕組みを作る作業」です。裏側で動くプログラムやデータベースと連携させ、入力や注文などのやり取りを処理します。CMS(コンテンツ管理システム)も、この一種であり、記事や商品ページを簡単に追加・更新できるようにする仕組みです。

6. テスト・公開 ― 最終仕上げの工程

Webサイト制作の最終段階では、実際にインターネット上に公開する前に入念な確認を行います。

ここでの作業は、完成度を高め、安心して公開できる状態にするために欠かせません。

公開前テスト

本番公開前に、テスト環境(ステージング環境)で全体を確認します。リンク切れがないか、フォームが正しく送信できるか、各ブラウザやデバイスで表示が崩れていないかを動作チェックします。加えて、文章の誤字脱字や古い情報、リンク先の間違い、画像の表示や解像度も入念に確認します。これらをクリアして初めて、安全に本番公開できる状態になります。

リンク切れの確認

クリックしても正しいページが開かないリンクがないか確認します。フォームの動作確認

お問い合わせや申し込みフォームが正しく送信できるかテストします。表示崩れの確認

スマホ・タブレット・パソコンなど、さまざまな端末やブラウザでレイアウトが崩れていないかを確認します。基本機能のチェック

画像や動画が正しく表示・再生されるか、ボタンが正常に反応するかなども見落とさずに確認します。

etc・・・

こうしたテストを経ることで、ユーザーが快適に利用できる状態を保証します。

公開作業

すべてのテストに合格したら、いよいよ本番環境にアップロードし、一般公開します。

ドメイン設定

取得したドメイン名(例:www.example.com)が正しくサイトにつながるよう設定します。サーバー設定

本番用サーバーにファイルやデータを配置し、アクセス可能な状態にします。検索エンジンへの対応

Googleなどがサイトを正しく認識できるよう、サイトマップ送信やインデックス登録の設定を行います。公開後の動作確認

公開直後にアクセスして、ページ表示やフォーム送信などが問題なく行えるかを再度チェックします。

etc・・・

この工程を終えて、ついにWEBサイトは世界中からアクセスできるようになります。

まとめ

WEBサイト制作は、単なる作業の積み重ねではなく、明確な目的と戦略に基づいて進む一連のプロセスです。

企画で方向性やターゲットを定め、設計・デザインで構造と表現を磨き上げ、コーディングやシステム開発で実際に機能する形にします。さらに、公開前のテストで品質を確認し、運用や改善を通じて継続的に価値を高めていきます。

これらの工程は互いに独立しているわけではなく、前後のステップと密接に関わり合いながら進みます。全体像を把握したうえで各段階の目的や成果物を明確にし、関係者間で共通認識を持つことが、無駄のない進行と高品質な成果の両立につながります。

計画性をもって進めれば、見た目や操作性だけでなく、企業やサービスの価値を的確に伝え、長期的な成果を生むWEBサイトを実現できます。