自社のUSPの見つけ方 〜WEB担当者のための実践ガイド〜

顧客の価値観やニーズが多様化した現在、単に商品やサービスの良さを並べるだけでは、なかなか選ばれる理由にはなりません。重要なのは、自社ならではの強みを見極め、それを顧客の視点でわかりやすく伝えることです。そのときに役立つのが USP(Unique Selling Proposition:独自の価値提案) という考え方です。USPを明確にすることで、競合が多い市場の中でも「自社を選ぶ理由」を示すことができ、発信する情報に一貫性が生まれます。

この記事では、これから自社の魅力を発信していきたい方に向けて、USPの見つけ方と実践的な活用方法をご紹介します。

USPとは何か?

USPとは Unique Selling Proposition(ユニーク・セリング・プロポジション) の略で、日本語で直訳すると「独自の販売提案」と訳されます。簡単に言えば、「数ある競合の中で、なぜ顧客が自社を選ぶのかを一言で示すもの」 です。

ここで注意したいのは、USPは単なる「自社のサービス・製品の特徴や強み」とは少し違うということです。たとえば、技術力がある、価格が安い、サービスが丁寧といった点は確かに自社の得意分野、つまり強みといえます。しかし、それだけでは顧客にとって「この会社を選ぶ理由」にはなりにくいのです。USPとは、そのような強みの中から、顧客にとって本当に意味があり、しかも競合が打ち出していない独自性を抽出して言語化したものを指します。

例えば、

強み → 「在庫が豊富」

USP → 「常に在庫を持ち、当日出荷できる唯一のメーカー」

このように、強みを顧客にとっての価値に変換することで、USPになります。

また、USPは「一番すごいこと」を示す必要はありません。

「最安値」「最速」といった分かりやすい差別化も有効ですが、必ずしも派手である必要はなく、顧客にとって重要なポイントを、わかりやすく打ち出すこと が大切です。

例えば、

「オーガニック素材のみを使用」

「地域密着で累計1万件以上の施工実績」

「24時間以内に必ず対応するサポート体制」

といったシンプルなUSPでも、顧客の心を動かす力を持っています。

USPは、商品やサービスのキャッチコピーであると同時に、企業全体の方向性を示す指針とも言える存在なのです。

USPがなぜ重要なのか

現代の市場では、商品やサービスそのものの機能や品質だけで勝負するのは難しくなっています。似たような商品やサービスが数多く存在する中で、顧客は「どこも同じに見える」と感じがちです。こうした環境で選ばれるためには、他社との明確な差別化が欠かせません。

USPはまさに、その差別化を実現するための軸となるものです。なぜ顧客が自社を選ぶのか、他社にはない自社ならではの価値は何かを一言で示すことで、顧客は数ある選択肢の中から自社を選ぶ理由を見つけやすくなります。

ここで重要になるのが、WEBサイトや広告を作る際の制作コンセプトとの役割分担です。

制作コンセプトは、どのような世界観やトーンでブランドを表現するのかという制作物全体の方向性を定めるものです。

一方でUSPは、その方向性を支える「顧客が選ぶ理由」を端的に示す要素です。

言い換えると、制作コンセプトが全体の設計図であれば、USPはその設計図を現実の顧客に響くメッセージへと翻訳する役割を担っています。

USPがなければ、いくらデザインやコピーのトーンを工夫しても訴求の焦点が定まらず、広告やサイトは「よくある表現」に埋もれてしまいます。逆にUSPが明確であれば、制作コンセプトに一貫性が生まれ、表現全体を通して他社との確かな差別化を打ち出すことができるのです。

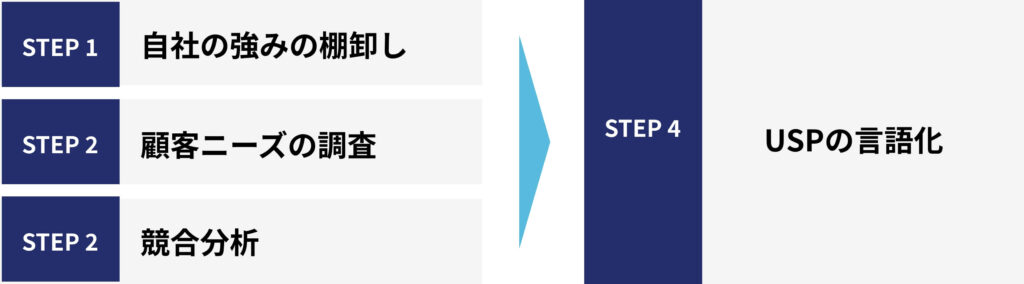

USPを見つけるための4つのステップ

USPは思いつきで決めるものではなく、きちんとしたプロセスを踏むことで精度が高まります。ここでは、初めて取り組む方でも整理しやすい4つのステップをご紹介します。

1. 自社の強みを棚卸しする

まずは自社の商品やサービスについて、思いつく限りの特徴を洗い出しましょう。

技術力、品質、価格、サポート体制、実績、社内の体制など、あらゆる角度からリスト化していきます。

ここで大切なのは、「強み」だけに目を向けるのではなく、「弱み」や「デメリット」と思う部分も合わせて書き出すことです。例えば「価格は高め」「規模は小さい」といった要素も、見方を変えれば「高価格=品質へのこだわり」「小規模=柔軟できめ細かな対応」と解釈でき、USPの材料になり得ます。

この段階では良し悪しを判断せず、とにかく広く出し切ることがポイントです。強みと弱みの両方を並べることで、自社の立ち位置がより明確に見えてきます。

2. 顧客ニーズを調べる

次に取り組むのは、その強みの中で「顧客が本当に価値を感じていること」を見つけることです。ヒントは意外と身近なところにあります。普段の営業活動やサポート対応の中で耳にした顧客の言葉を思い返してみてください。日常のやり取りの中にこそ、顧客が何を重視しているかが表れているものです。加えて、アンケートやインタビュー、レビューや口コミといった形式的な調査も有効です。

例えば「低価格」を自社の強みだと考えていても、実際の顧客は「担当者の対応が早いから安心できる」と評価しているかもしれません。この場合、USPとして打ち出すべきは価格ではなく、むしろスピードや安心感です。顧客の視点で捉え直すことで、単なる強みから一歩進んだ価値が見えてきます。

さらに忘れてはならないのが、時代の空気や気分といった大きな潮流です。エコ意識が高まる時代には「環境への配慮」が価値として注目され、テレワークやデジタル化が広がる時代には「オンラインで完結できる便利さ」が選ばれる理由になります。顧客の声と時代の気分を掛け合わせることで、USPはより今の市場に合った説得力のあるものになります。

ここでも、前のステップと同じように、思いつく限りたくさんの気づきをリストアップすることが大切です。

3. 競合を分析する

USPを考えるうえで欠かせないのが、競合の分析です。どれほど自社の強みを見つけても、同じことを競合がすでに打ち出していれば、顧客からは差別化できているとは見てもらえません。USPは「自社だけの独自性」を示すものですから、競合が何を打ち出しているかを把握し、その中で自社がどう際立てるかを考える必要があります。

具体的には、競合のWEBサイトや広告、SNSでの発信内容を観察し、どんなメッセージを前面に出しているかを整理します。例えば「低価格」を強調している会社が多ければ、同じ土俵で戦うのを避けて別の切り口でのアプローチを検討する。逆に、競合がスピードや品質には触れていないなら、そこに自社のUSPを設定するチャンスがあります。

ここで注意したいのは、競合分析は単なる「真似」や「反発」のためではないということです。目的は、競合が提供できていない価値や、まだ十分に訴求されていないポイントを見つけることにあります。自社の強みと顧客のニーズを掛け合わせたときに、競合がカバーしていない領域こそが、自社のUSPの土台になるのです。

4. USPを言語化する

ここまでで、自社の強みや弱み、顧客の声、そして競合の訴求ポイントをリストアップしてきました。最後のステップは、それらを整理し、自社ならではの価値を一文に落とし込むことです。

ポイントは「誰に」「どんな価値を」「なぜ自社が提供できるのか」を明確に含めることです。リストアップした要素を眺めながら、顧客にとって特に意味が大きく、しかも競合と重ならない部分を優先して選び出しましょう。

■商材例:クラウド会計システム

強みリスト:「導入の速さ」「低価格」「日本語サポート」

顧客の声:「困ったときにすぐ対応してくれるから助かる」

競合分析:「低価格を前面に出す会社が多い」

この場合、USPとして言語化するなら「中小企業向けに、最短3日で導入できる日本語サポート付きクラウド会計システム」といった一文になります。ここでは「低価格」よりも「導入の速さ」と「安心の日本語対応」を組み合わせることで、自社らしさと顧客メリットを同時に表現しています。

言語化する際のコツは、専門的な言葉や抽象的な表現を避け、顧客が一読して理解できるシンプルさを意識することです。「高品質」や「安心」といった言葉だけでは抽象的すぎるため、「国産オーガニック素材のみを使用」「24時間以内に現場対応」といった具体性を盛り込むと説得力が増します。

また、一度で完璧なUSPを作ろうとする必要はありません。候補をいくつか作成し、営業資料やWEBサイトで試しながら、顧客の反応をもとにブラッシュアップしていくのがおすすめです。USPは固定されたスローガンではなく、状況に応じて育てていくものだと考えると、取り組みやすくなるでしょう。

ここで知っておきたいのは、USPは原則として「一つ」に絞ったほうが伝わりやすいということです。あまり多くのメッセージを同時に打ち出すと、顧客は「結局どこが強みなのか」が分かりにくくなります。ただし、事業が複数領域にまたがる場合やターゲットが異なる場合には、USPが複数になるのも自然なことです。その場合は「コアUSP」と「サブUSP」に整理して、場面や対象に応じて使い分けると混乱を避けられます。

USPの言語化に生成AIを活用しよう

USPを言葉に落とし込む作業は、短く、具体的で、しかも差別化が伝わる表現を求められるため、簡単ではありません。頭の中では整理できていても、「いざ文章にすると陳腐に見える」「抽象的になってしまう」と悩む方も多いはずです。

そこで活用したいのが生成AIです。ChatGPTやClaude、Google Geminiといったツールに自社の情報を入力すれば、USPの材料となる要素を効率よく抽出できます。たとえば、自社のサービス概要を入れて「強みを3つに整理してください」と依頼したり、顧客アンケートを入力して「顧客が重視しているポイントをまとめてください」と依頼したり、競合の広告文を提示して「競合が打ち出しているUSP候補を整理してください」と依頼することができます。こうして 自社の強み・顧客ニーズ・競合の訴求点 を短時間でリストアップできれば、USPの素材が揃います。

さらに、それらを Mapfyなどのマインドマップツールで可視化すると効果的です。強み、顧客ニーズ、競合分析をそれぞれ枝にして整理すれば、要素同士の関係性がひと目で分かり、「競合が訴求していない領域」「顧客が特に価値を感じている部分」などが浮かび上がります。この可視化の過程が、USPを一文に絞り込む際の大きな助けになります。

もちろん最終的にUSPを決めるのは人間です。ただし、AIと可視化ツールを活用すれば、USPを考えるプロセスは「ゼロから言葉をひねり出す作業」ではなく、「候補を整理し、比較し、選び取る作業」へと変わります。その結果、効率も精度も高まり、より実践的で説得力のあるUSPを生み出すことに役立てることができます。

USPの活用方法

USPは見つけて終わりではなく、制作コンセプトや実際の制作物、そして広告などの発信の場面で生かしてこそ力を発揮します。ここでは活用の流れを3つの段階で整理してみましょう。

1. 制作コンセプトや表現コンセプトに活かす

まずはUSPを、WEBサイトや広告の制作コンセプトに反映させます。制作コンセプトは「どんな世界観で顧客に届けるか」を定める設計図のようなものです。その大枠の中にUSPを組み込み、表現の方向性と一体化させることで、サイトや広告に一貫したメッセージ性が生まれます。実務では「USPを見つける → コンセプトに反映する」という流れが基本ですが、制作の過程で表現を検討するうちに「この見せ方ならUSPをもっと強調できる」と気づき、逆にUSPを磨き直すこともあります。USPと制作コンセプトは、一方通行ではなく行き来しながらブラッシュアップしていくのが自然なプロセスです。

2. WEBサイトのコンテンツに活かす

次にUSPをWEBサイト上で具体的なコンテンツとして表現します。最も優先度が高いのは「サービスの強み」や「選ばれる理由」といったブロックです。ここでUSPを3〜4項目に整理して示すことで、訪問者に一目で「この会社は何が違うのか」を理解してもらえます。その上で、導入事例やお客様の声を掲載すればUSPの信頼性が裏付けられ、さらに比較表や数値データを用いれば説得力が増します。つまり、強み→証拠→補強という流れでUSPを段階的に伝えるのが理想的です。

3. 広告バナーや広告文に活かす

最後に、USPを広告の現場でも活用します。広告バナーは限られたスペースしかないため、USPそのものを短いコピーにして打ち出すのが効果的です。例えば「24時間以内に必ず対応」「国産オーガニック素材100%」といった表現は、USPをそのまま広告の武器にできます。検索広告ではタイトル部分にUSPを入れ、説明文で補足することで競合との違いを瞬時に伝えられます。そして広告からサイトに誘導した後、WEBサイトのコンテンツでUSPを裏付ける情報を提供すれば、メッセージが一貫し、顧客に納得感を与える導線が完成します。

まとめ

USPとは、数ある競合の中で「なぜ自社が選ばれるのか」を示す独自の価値提案です。単なる強みを並べるのではなく、顧客のニーズや時代の気分、そして競合との差別化を踏まえて言語化することで、初めて力を持ちます。

またUSPは一度作って終わりではありません。制作コンセプトやWEBサイトのコンテンツ、広告コピーの中で活用し、顧客の反応を見ながら磨き続けていくことで、より強固な「選ばれる理由」となります。また、ChatGPTのような生成AIやMapfyといったマインドマップツールを活用すれば、候補の整理や言語化のプロセスも効率的に進められます。

大切なのは、USPを抽象的なスローガンに留めず、具体的な場面で活かし続けることです。自社らしいUSPを定め、それを一貫して発信していけば、顧客に「選ばれる理由」が確かな形で伝わり、ビジネス全体の信頼と成果につながっていくでしょう。

関連記事

-

WEBサイト制作の流れを知ろう ― 初めてWEBサイト制作を担当する方のためのガイド

WEBサイト制作の全体像をわかりやすく解説。流れを理解することで、方向性を見失わず成果につながります。

2025.08.15 #WEBサイト制作#WEB・広報担当者のための基礎知識 -

【BtoB企業向け】WEBブランディングの基本と気をつけるべきポイント

BtoB企業におけるWEBブランディングの基本と、実務の中で気をつけるべきポイントを、わかりやすくご紹介します。

2025.07.02 #BtoBマーケティング#デジタルマーケティング -

タイで失敗しないためのWEBブランディングとは?現地で信頼と共感を得るための5つの視点

タイ市場では、製品の魅力に加え、企業の“姿勢”や“ストーリー”への共感がブランド選定の鍵となっています。タイでWEBブランディングを任された初心者の方に向けて、信頼と共感を得るための5つの視点をわかりやすく解説します。

2025.07.02 #デジタルマーケティング