2025.10.10

現代人の「心」に届くマーケティングとは〜「欲求」と「欲望」のメカニズム〜

最近、広告やWebサイトを更新しても思うような反応が得られない、あるいは他社との違いが見えにくいと感じる企業が増えているようです。商品の品質を高め、情報発信にも力を入れているのに、期待した成果につながらない。ブランドイメージを磨こうと努力しているにもかかわらず、“刺さらない”感覚を抱く人も少なくありません。

その背景には、マーケティング環境そのものの変化があります。SNSや検索、動画など接点の多様化によってユーザーの行動が複雑化し、ROI(投資対効果)を明確に測ることが難しくなりました。さらに、生成AIや自動化ツールの普及によって、情報やデザインの“質的な差”を生み出しにくくなっていることも一因といえます。

ただ、必ずしも「多くの企業が本当に反応を得られなくなっている」というわけではありません。むしろ、マーケティングの難易度が上がり、成果を実感しにくくなっているという“手応えの薄さ”が広がっているように思われます。努力しても反応が見えづらい時代――そんな状況が、多くの担当者に共通する実感ではないでしょうか。

では、なぜこうした“届かなさ”を感じるのか。その一因は、顕在ニーズ(見えているニーズ)だけを追っていることにあるかもしれません。人は、自分でも気づかない“内なる欲求”によって行動しています。その無意識の動機を読み解くことができれば、マーケティングの手応えをもう一度取り戻す糸口になるはずです。

私たちが目を向けるべきは、顕在的なニーズと潜在的な欲望のあいだにある、人の深層心理の領域です。そこにこそ、他社と差がつかない理由、そして“心に届くマーケティング”を見つけるためのヒントが隠れています。

人間の行動の大半は「無意識」が決めている

近年のマーケティングは、データ活用や論理的アプローチが進化を遂げる一方で、なお説明しきれない“人の反応のズレ”が注目されるようになっています。

最適化を重ねた広告が思うような成果を生まず、訴求内容を変えても顧客の反応が変化しない。

こうした“ズレ”の正体を探る研究や議論が、近年盛んに行われています。

人の意識には、「顕在意識」と「無意識」という二つの層があります。

顕在意識は、自分で自覚できる思考や判断の領域です。一方で無意識は、言葉にならない感情や経験の積み重ねから、自動的に判断を下している層といえます。

たとえば「この人は信頼できそう」「この商品は安心感がある」と感じるとき、その印象はわずか0.1〜0.3秒で形成されるといわれます。つまり、私たちは自覚するよりもずっと早く、無意識の判断によって行動の方向づけを受けているのです。

心理学の研究では、人の行動の約90%が無意識の影響を受けているとも報告されています。多くの場合、私たちは「なぜそうしたのか」を後から理屈で説明しているだけにすぎません。

興味深いのは、この無意識が明確な形を持つわけではないという点です。頭の中に存在する実体ではなく、行動や発言、選択といった結果を通してしかその姿を捉えることができません。だからこそ、マーケティングでもアンケートや数値データだけではこの領域を把握しきれません。

購買行動や検索キーワード、サイト上での動きなどの背後にある「なぜその行動をとったのか」という動機を想像し、文脈として読み取ること。その姿勢が、これからのマーケティングではいっそう重要になっていくように感じられます。

欲求と欲望、そして価値観のフィルター

無意識が人の行動を方向づけているとすれば、その奥底では何が働いているのでしょうか。

その中心にあるのが「欲求」です。

たとえば「安心したい」「認められたい」「自由でいたい」「成長したい」といった気持ちは、人間に共通する根源的な心理的エネルギーであり、あらゆる行動の原動力となります。

心理学者マズローは、この欲求を五つの段階に整理しました。

生きるための基本的な「生理的欲求」から始まり、安全、社会的つながり、承認、自己実現へと階層的に発展していくという考え方です。

この理論は今もなお、行動心理学やマーケティングの基盤として広く引用されています。

ただし、これらの欲求がそのまま「商品を買う」という行動につながるわけではありません。

その間には、人それぞれの「価値観」や「経験」「環境」がフィルターとして存在します。つまり、欲求がそのまま表面化するわけではなく、そこを通って具体的な「欲望」へと姿を変えるのです。

たとえば電通の消費者研究プロジェクト DENTSU DESIRE DESIGN(DDD)は、ニーズの奥にある“欲望”の構造をモデル化する試みを進めています。 彼らは、根源的欲求を「価値観基盤」というフィルターと掛け合わせて、複数の欲望因子を導き出すメカニズムを構築しています。このような研究は、これまで「なんとなく感じる顧客の動機」を定量的に捉え、将来の行動予測に活かす道を切り開きつつあります。

参考:電通報「「欲望」はいかにして生まれるか?モデル化への挑戦と現代の欲望理論」

https://dentsu-ho.com/articles/8138

欲求 → 欲望 → 気分が紡ぐ、行動のメカニズム

前章で触れたように、私たちの行動は無意識の中にある「欲求」と、それが価値観のフィルターを通って形を変えた「欲望」によって方向づけられています。では、人はどのようなプロセスを経て「欲求」から「行動」へと至るのでしょうか。

このメカニズムを理解することは、マーケティングの設計やコミュニケーション戦略において極めて重要です。

人の意思決定の流れは、大きく三つの段階に整理することができます。

① 根源的欲求(“欲しい”という源)

最初の出発点にあるのは、人間に普遍的に備わった根源的欲求です。

「安心したい」「認められたい」「成長したい」といった心理的エネルギーは、どんな文化や時代にも共通する“行動の源”です。これは理性よりも深い層に存在し、外部環境の変化や商品カテゴリーに関係なく、人を動かす原動力となります。

② 価値観のフィルターを通して生まれる欲望

根源的な欲求は、個人の「価値観」「経験」「社会的背景」といったフィルターを通ることで、具体的な“欲望”へと変化します。たとえば「安心したい」という欲求も、人によって「保険を選ぶ」という形になる人もいれば、「家族との時間を増やしたい」という形になる人もいます。同じ欲求でも、価値観の違いがアウトプット(欲望の形)を変えるのです。つまり、マーケティングで扱うべき対象は「欲求そのもの」ではなく、「価値観によって形を変えた欲望」であるということです。

③ 意識されたニーズ・ウォンツへの変換

次に、この欲望が意識上に浮かび上がると、具体的なニーズやウォンツとして言語化されます。「この商品がいい」「この会社に相談してみよう」といった選択は、無意識に形成された欲望が表面化した結果です。ここで重要なのは、人は“自分の欲望を完全に理解しているわけではない”という点です。マーケティングの役割は、消費者が自覚しきれていない欲望を照らし出し、行動に導く設計をすることにあります。

気分(ムード)がもたらす選択の揺らぎ

この三段階のプロセスに、もう一つ重要な要素として影響を与えるのが「気分(ムード)」です。気分は独立した段階ではなく、意思決定全体に作用する心理的な“風”のようなものです。たとえば、同じ人でも「不安を感じている日」は口コミや実績を重視し、「前向きな日」は新しいサービスに惹かれることがあります。こうした気分の変化は、欲望の向きや強さを変えるトリガーとして機能します。

そしてこの“気分”は、個人の内面にとどまるものではありません。社会全体にも「時代のムード」と呼べる空気があり、それが多くの人々の意思決定に影響を及ぼしています。景気の変動や社会不安、テクノロジーの進化、価値観の転換などが重なり合い、一時代を象徴する心理的なトーンを形づくるのです。

たとえば、経済の停滞期や災害のあとには「安心」「共感」「やさしさ」を求める傾向が強まり、逆に変革期や新技術が注目される時代には「挑戦」「自由」「自己表現」といった欲望が前面に出てきます。

このように、個人の気分は、時代の空気に共鳴しながら変化しているのです。

マーケティングの文脈でいえば、「時代のムードを読む力」は、人々の欲望の方向性を見極める羅針盤といえるでしょう。

どんな空気の中で、どのような心理が強まっているのかを捉えることが、顧客理解やブランド表現の精度を大きく左右します。

欲求・欲望・気分の構造をマーケティング戦略に生かす

人の行動を内面の構造から理解する視点は、単に広告やコンテンツの作り方を変えるためのものではありません。むしろ、マーケティングの上流工程、“誰の、どんな欲望や価値観に応えるブランドであるか”を定義する段階でこそ、真価を発揮します。

ここでは、人間の心理構造を読み解くこの考え方を、マーケティングの3つの工程に対応させて整理してみました。

1. 顧客理解の再定義(調査・インサイト発掘)

多くの企業では、顧客理解を「属性」と「顕在ニーズ」の組み合わせとして捉えがちです。しかし実際の意思決定は、論理よりも“感情と欲求の構造”に左右される部分が大きくあります。

たとえば、家電メーカーが「時短調理ニーズ」を訴求しても、思うような反応が得られないケースがあるとします。データを分析すると、「利便性を重視する層が少ない」といった結果が出るかもしれません。しかし、実際にユーザーの声を丁寧に聞いてみると、「家族においしいと言われたい」「自分の選択を褒められたい」といった、表面上の“時短”ではなく承認されたいという深層の欲求が背景にあることもあります。つまり、「便利だから買う」のではなく、「家族に喜ばれ、褒められる自分でいたいから買う」という構造です。

調査設計の段階で、「何を求めているか」ではなく「なぜそう感じるのか」を問うこと。

それが、データを“深層動機の理解”へと変える第一歩になります。

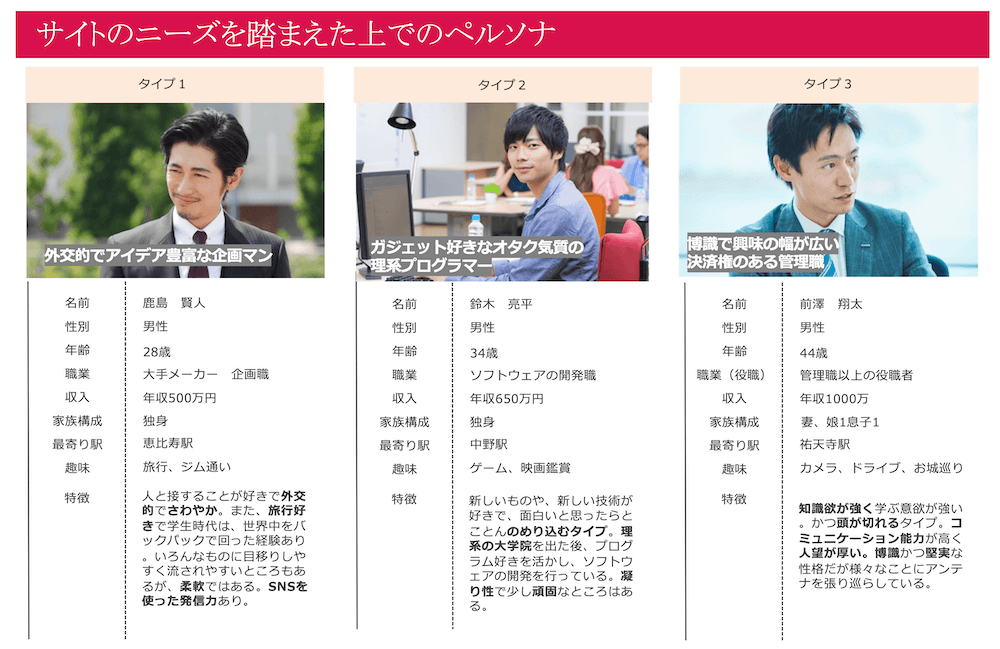

欲求・欲望・気分の構造をふまえることで、ペルソナ設計にも深みを持たせることができます。

2. ポジショニングの再構築(価値提案・ブランド戦略)

欲求は人間の根源的な動機であり、それが個人の価値観というフィルターを通ることで、具体的な「欲望」として表面化します。

マーケティングにおいては、この“どんな欲望に応えるブランドであるか”を定義することが、ポジショニングの核になります。

たとえば同じ「健康食品」を扱う企業でも、A社は「不安を減らしたい」という安心欲求に応え、B社は「変化を実感したい」という成長欲求を軸に訴求する。どの“欲望の軸”に焦点を当てるかによって、ブランドが提供すべき価値の方向性が大きく変わります。

この構造を理解することは、USP(独自の価値提案)やブランドコンセプトを設計するうえで極めて重要です。従来のように機能や価格といった表面的な差別化ではなく、「顧客はどんな自分でありたいのか」「どんな気持ちを得たいのか」という心理的な充足を基点に考えることで、ブランドの存在意義がより明確になります。

つまり、欲求や欲望を軸にしたポジショニングとは、“市場でどう見せるか”ではなく、“人の心のどこに響かせるか”を定義する行為だともいえます。

この視点を持つことで、コンセプトや製品、メッセージが独りよがりにならず、人の心に自然に寄り添うブランド体験へと深まっていきます。

3. コミュニケーション設計の最適化(表現・体験設計)

マーケティングの最終段階では、定義した「欲望」をどのように伝え、どのような体験として感じてもらうかが重要になります。

ここで鍵になるのは、「誰に何を伝えるか」だけでなく、「どんな心理状態のときに、どう伝えるか」という視点です。

たとえば「新しいことに挑戦したい」という欲望を持つ人でも、前向きな心理状態にあるときは「挑戦を後押しするメッセージ」に心が動き、不安を感じているときは「共感や寄り添い」を感じるトーンに安心を覚えます。

同じ人物でも、気分や状況によって受け取り方が変わるのです。

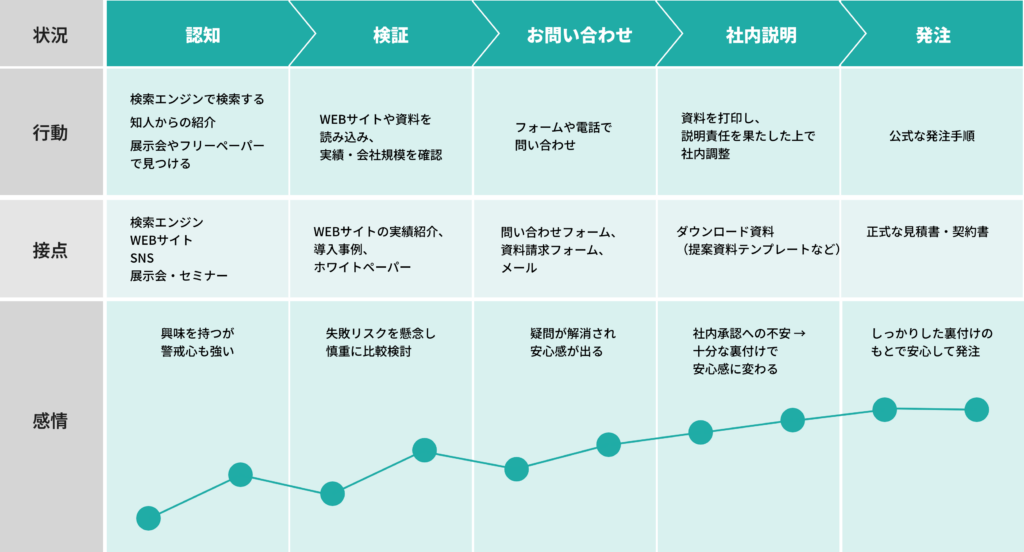

こうした心理の変化を想定しながら、「行動の流れ × 心の流れ」を重ねて設計することが、現代のコミュニケーションデザインの要です。カスタマージャーニーマップを描く際も、各フェーズで「顧客がどんな欲求・欲望の状態にあり、どんな気分で情報に触れているか」を仮説として設定することで、単なる行動プロセスではなく、“心理の旅路”としての地図を描くことができます。

たとえば、

・認知段階では「安心したい」「可能性を広げたい」といった欲求を想定し、信頼を得るメッセージを配置する。

・比較・検討段階では「失敗したくない」「自分の選択を肯定したい」といった欲望を支える情報設計を行う。

・購入・利用段階では、「不安」や「期待」といった気分の揺れを受け止める演出やサポート体験を設計する。

このように、欲求・欲望・気分のレイヤーを重ねて設計することで、ユーザーの心の動きに沿った一貫したコミュニケーションが生まれます。つまり、コミュニケーション設計とは単に「伝える」ことではなく、相手の心理の流れを読み取り、それに自然に寄り添う体験を設計すること。そこにこそ、データだけでは測れない“人の心を読むマーケティング”の本質があるのです。

欲求や気分の変化を踏まえて設計することで、人の心に寄り添った体験づくりへとつなげる、より精度の高いカスタマージャーニーマップの作成が可能になります。

まとめ

欲求や欲望は、数字では捉えきれない曖昧な存在です。調査をしても、データを見ても、「なぜそう感じたのか」「なぜそう行動したのか」は、やはり完全には見えてきません。

けれども、日々の仕事の中で顧客の反応を見たり、会話を重ねたりしていると、その“見えない部分”にこそ行動の理由があるように感じる瞬間があります。そこをどう理解するかは、最終的には想像力の領域です。

データは私たちに事実を教えてくれますが、その意味を与えるのは人の想像や感覚です。数値では測れない“気配”のようなものを感じ取りながら、仮説を立て、試し、また考え直す。そうした小さな試行錯誤の積み重ねが、「人の心を読むマーケティング」を少しずつ形にしていくのだと思います。データドリブンが進化しても、人を理解することだけは、最後まで想像ドリブンでしか進まない。マーケティングの正解は、どこかにある“答え”ではなく、観察と想像のあいだにある“気づき”のようなものなのかもしれません。

関連記事

-

自社のUSPの見つけ方 〜WEB担当者のための実践ガイド〜

顧客ニーズが多様化する今、自社のサービスや製品が顧客から選ばれるには自社ならではの強みを顧客視点で伝えることが重要です。USPを明確にし、効果的に活かす方法を紹介します。

2025.09.12 #BtoBマーケティング#WEBサイト制作#デジタルマーケティング#WEB・広報担当者のための基礎知識 -

マーケティングにおける「コンセプト」と「ポジショニング」の役割

WEBサイト制作を含めたあらゆるマーケティングの手段において最も重要な用語の一つに「コンセプト」と「ポシショニング」という言葉があります。これらのキーワードを通じて、マーケティングの最も基本的なエッセンスを理解していただくことに主眼を置いてお伝えしてみたいと思います。

2024.01.28 #デジタルマーケティング -

直感的にわかるUI/UXとは 〜ユーザーを行動に導く見えない力〜

ユーザーが迷わず目的を達成できる仕組みこそ優れたUI/UX。本記事では直感的にわかるデザインの本質を解説します。

2025.02.22 #デザイン・UI/UX